限界耐力計算の設計用地震力は建物の固有周期に基づいて、法に規定された方法で求めることになっている。これが従来の手法(許容応力度等計算)と大きく異なる点と考えている。これは目標性能(の最低限)を法が示したのだと見てよいか?

固有周期の算定にあたって、剛性マトリックスを用いた固有値解析等を行うのは実務上比較的普及していると思われる(結果の評価は別にして、算定経過はブラックボックス化しているが)。これに対して限界耐力計算では層の「せん断ばね定数」を用いて固有周期をもとめている。精度の問題はあると思うが行政側による審査面ではチェックしゃすい(計算経過および結果が明確に把握できる)という利点もあり大いに普及させるべきだと思う。

設計例2において部材の限界変形の算定にあたって、「なお、部材のせん断変形による変形は、安全側に評価してここでは0とする。」としているが、常にどのケースでもせん断変形は0でよいのか?

従来から建築確認時の法的な審査においては応カ?変形解析に関して関知していなかったと思う。今回、固有周期の算定に関して力?変位関係の規定が定められている。解析手法そのものに関しては従来同様設計者の選定に任されているとみてもよいのか?

従来は1次設計=弾性解析、2次設計=増分解析という2分された手法が用いられている。今回では弾性・弾塑性の区分は法的に規定されていないので、増分解析のみで全領域をカバーすることができると理解してよいのか?

1次設計レベルでもコンクリートのひび割れを考慮するなど非線形領域に踏み込んでいる場合も結構多いようである。逆に、それを取り入れないと審査の面で拒否反応を示される場合もあるのではないか。手法を特定しない規定からみて、解析部分に関しては設計者の選択に任せていただけるとみてよいのか?

従来は部材レベルの塑性域での規定はなかったが、今回は告示において塑性域での部材角の規定がある。各種基準・指針・実験等による部材性能の設定を行ってもいいか? (設計例は規定を使っていない)

計算により求められた部材の回転角に対し、その回転が保証されるための部材の検証方法がわからない。RC、Sで部材の断面形状によっては検討式があるようだが、SRCの場合などがわからない。

損傷限界時と安全限界時、それぞれの設定によっては損傷限界時の必要耐力の方が安全限界時の必要耐力よりも大きくなってしまう可能性すら考えられるが、歯止めなどが必要ではないか?

講習会での質疑では、Vs=400(m/s)に直接支持させている場合は、工学的基盤に直接載せているとし、Gsを考慮しなくてもよいとの回答があったかに記憶している。設計例1の場合、これに該当するように思える。Gs=2.025でなく、Gs=1.0でもよいのではないか?

「安全限界耐力に達した時点の部材が限界変形角以下」となることを検証するが、新法の政令告示に具体的な検証法がない。従来のように学会・協会等の規基準・指針・研究論文から設計者が自由に選定して用いることでよいのか?

これまでに建設されてきた建物よりその安全性が大きく下回ると思われる設計が見受けられる。限界耐力計算で設計した建物は、従来の許容応力度等計算で設計された建物に対して保有水平耐力が半分程度になっていることを、どのように考えるのか?

指導方針として、「階段等のない屋根版の積載荷重は施行令第85条第1項の表(8)に示された数値の1/2以上として取扱う。」というものがあります。この方針は鉄骨造の屋根(仕上材・スレート・瓦・金属板・折板)などにも適用されるのでしょうか。

私は、このような屋根の場合は積載荷重ゼロとして設計しております。また、計算例などもそのようになっております。

先日、土木事務所の方よりすべての屋根について上記方針どおりにやるよう指導されましたが、納得できません。私としては防水層の施工された陸屋根または勾配付きの屋根について考慮すればよいのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。ご教授くだされば幸いです。

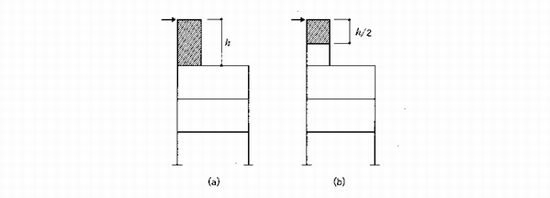

次のような鉄骨造3階建の上に、階段室とエレベータ機械室のペントハウス(建築面積の1/8以下)がある合、水平震度K=1.0と一般的に決まっているようですが、K=0.5で計算してある例を見たことがあります。K=0.5でもよいのでしょうか。K=0.5に何か条件が付いているのでしょうか。また、地震時荷重についてですが、(a)のようにペントハウスの全荷重を考えるべきでしょうか。それとも(b)のようにペントハウス階の階高の1/2より上の部分の全荷重を考えればよいのでしょうか。