図のような斜面に建つ4階建の建物なのですが、等高線と平行でなく計画されています。

この場合の土圧の作用方向についてお教えください。例えば、下図のように、成分に分解してもよいのでしょうが。また、滑り、回転の検討はどうすればよいでしょうか。

走行クレーンについて質問します。

定格荷重2.8?10.0t、10.0以上

建物S造山形ラーメン

仕上石綿スレート

部材は風圧で決定

層間変位は1/120以上

柱脚ピン

下記1?3についてご教示ください。

1.クレーン走行方向に直角な水平力Phの求め方

2.Ph作用時の柱のたわみ制限値およびクレーン走行梁の水平たわみ制限値

高橋慶夫著『鉄骨構造の設計』ではレールの位置で床からの高さの1/2000以下となっていますが、これでは部材が大きくなってしまいます。

3.クレーン走行時の柱のたわみ制限を満足し、風圧時の層間変形が1/120でOKとなった場合、クレーンの脱落防止は考慮しなくてよいが(階高が10.0mとすれば層間変位は8.3cmとなるか・・)

高速道路(首都)から20mくらいのところにS道3階建を建築したところ、通過する自動車の振動が伝わって建物が揺れています。下を向いて座っていると気分が悪くなるくらいです。このような建物で振動をなくすよい方法はあるのでしようか。また今後の対策として注意する点をご教示ください。なお基礎は直接基礎(fe=3.0t/?としてべた基礎)です。

ビルタイプの建物を設計する際に、何構造とするか(S、RC、SRC、混合など)を決める根拠がよくわかりません。構造を決定する際に考慮すべき点を、あらゆる分野について教えてください。

例えば、X方向30m、Y方向18mで7階建テナントビルを設計するような場合、どのような手順で構造計画を進めればよいでしょうか。

現在、パソコンにおける一貫構造計算プログラムのほとんどが擬似立体形折の手法を用いているようですが、各ソフトメーカーごとに少しずつ解析方法が違うようなので、擬似立体解析についての文献を探してみましたが見当りません。平面解析や立体解析との違いや、使用上での注意点についてお教えください。よろしくお願いします。

かつて、引っ張られた材料は、伸びたぶんだけきっかり細くなるものとばかり思っていたのですが、ポアソン効果の勉強をしてからそんな理想的材料などどこにもなく、材料によってポアソン比が異なることを知りました(コンクリートの種類によっては0.1に近いものもあるそうです)。等方性材料でありながら、なぜこのような性質があるのでしょうか。ポアソン比はスラブの設計をはじめ、思った以上にいろいろな面で利用されているようなのでよけいに気になります。わかりやすく説明してください。

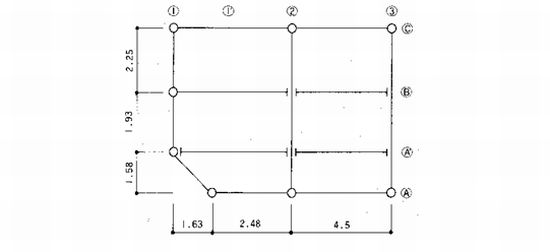

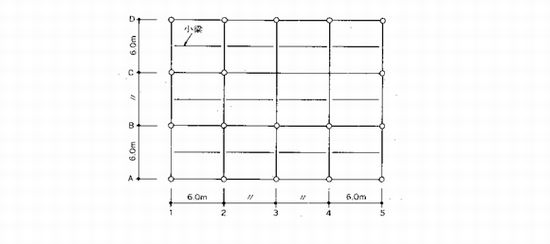

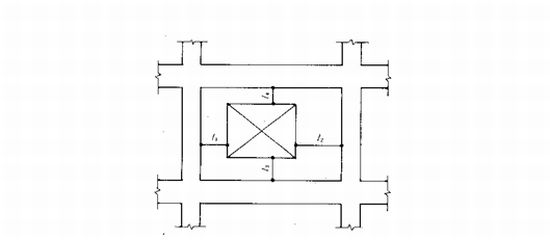

下図のようなスパン長さで格子梁を組んだとき、たわみの制限をどのように考えたらよいでしょうか。

構造体は、<1>デッキプレート十S造梁<2>RCスラブ十RC梁(SRC造梁を含む)とし、床材・小梁の変形を考慮したいと思います。小梁割はS進3等分(2.0m)、RC進2等分(3.0m)とします。

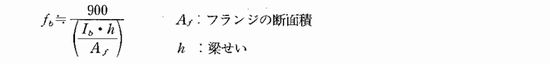

横座屈のおそれのある場合の許容曲げ応力度について質問します。

山形鋼、みぞ形鋼、H形鋼において、次式を使用する場合、Afおよびhの計算方法をご教示ください(どこからどこまでがhの範囲で、Afどこからどこまでなのかを知りたいのです)。

校舎建築等において、外壁をウォールガーダーとした場合、柱心と梁心のずれが大きくなり、地震時にねじれが生じると思われます。その計算方法(応力?断面検討)をご教示ください。また、参考文献などがあればあわせてお願いいたします。

RC造建築物の設計を行うにあたり、以下の点についてご教示ください。

1.ルート〔3〕で設計する場合、部材の靱性確保のためのせん断設計を行います。その際、梁の設計用せん断力は、QDG=Q0+n・QMを用いることになっていますが、右辺第1項はなぜ「長期荷重によるせん断力QL」ではなく、「単純支持としたときの長期荷重によるせん断力Q0」を用いなければならないのですか。また、mの値は1.1?1.6程度となっていますが、その値は設計者の判断によって決定してよいものですか。

2.同じくルート〔3〕で設計する場合、ルート〔1〕および〔2〕のせん断力に対する検討を満たす必要がありますか。

3.設計にルート〔2?3〕を採用した場合、QSALに終局強度式を用いることはできますか。

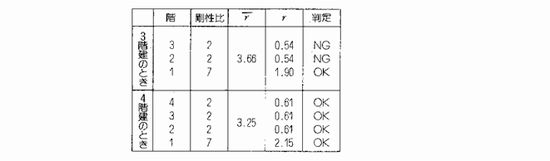

剛性率の算定について質問させていただきます。

本来、剛性率とは建物の階方向に対する剛性バランスの指標だと考えておりましたが、現行の算定法では納得できない場合があります。以下のような場合では、どのように判断したらよいのでしょうか。

1.中低層S造で、屋根がほかの階に比べて軽量な場合において、最上階の社外径を施工性を考慮して下階に合わせると、最上階の剛性が非常に大きくなってしまい、ほかの階の剛性率がF∫<0.6となってしまいます。しかたがないのでしょうか。

2.任意階の剛性がほかの階に比べて非常に大きい場合を3階建と4階建で比較してみると(剛性比は同じとして)、3階建はわずかにですが剛性率がNGになり、4階建はOKになります。この結果からすると、剛性率に関しては階数の大きい建物のほうが有利ということになってしまいます。正しいのでしょうか。

3.これらの問題を、超高層建物で利用されているメガフレーム(1層分がトラス梁になった部分階をもつ建物)などの場合には、どのように考えているのでしょうか。建物全体の変形性状を考えれば問題ないのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。

RC造の保有水平耐力の算定式には、

1.純ラーメンの部材強度の算定式

2.腰壁・たれ壁・そで壁の部材強度の算定式がありますが、いままで耐力壁以外の雑壁には1の式を使ってきました。2の式を使用しますと、せん断補強筋量が多くなります。経済的にも1と2ではたいへんな違いです。実際の建物に純ラーメンのものはほとんどなく、なんらかの雑壁があるものが主です。理論的にいうと、ほとんどの建物は2の式を使うべきなのでしょうが、実際の設計はどのように考えればよいのでしょうか。1の式を使用する場合の条件などありましたら、その根拠とともにご教示ください。また、図のそれぞれのzの最小寸法に条件がありましたら教えてください。

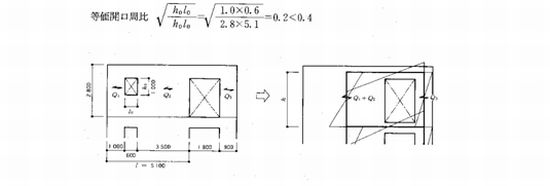

平面・立面とも整形な壁式鉄筋コンクリート造で、下記壁面の場合、左側の小開口は壁量・平均せん断応力度算出時は開口として扱いますが、応力計算上、右図のように左および中央の壁をまとめて1枚の耐力壁として扱ってよろしいでしようか。

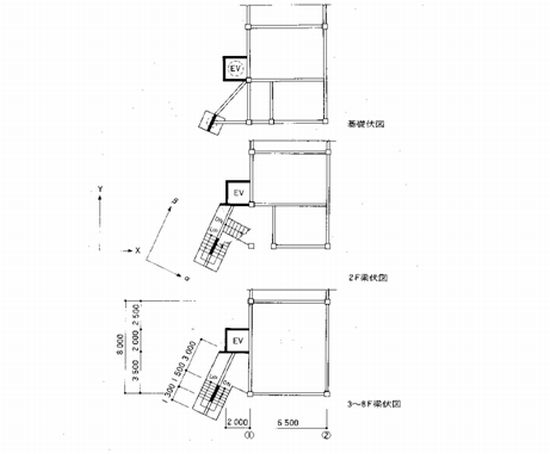

応力計算/壁梁の応力/平均せん断応力度法/変位法WRC造の壁梁の応力計算方法を、教えてください。

1)RG1?2G1梁の長期応力は、どのようにして求めるのですか。

2)RG1?FG1の地震時応力は、どのようにして求めるのですか。

日本建築センター「壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針」(1983年版)では下図のように読めるのですが、これでよろしいでしょうか。

現在壁式構造3階建のアパートを計画しています。新・固定モーメント法により解析しようと考えたのですが、以下の点で疑問が出ましたのでご教示ください。

1)図において、妻側壁や間仕切壁など(無開口壁や有開口壁など)の剛比の有効剛比・分布係数はどのようにして求めるのですか。また、無開口壁の場合は、壁梁は設けなくてもよいのでしょうか。

2)この解析法で、2層、3層の山形ラーメンの解析はできないでしょうか。

図のような屋外階段が、建物から25°の角度でスラブによって接合されています。この階段は、通常の建物に付属する屋外階段と考えてよいでしょうか。またはβ方向は通常の屋外階段、α方向は独立した屋外階段と考えたほうがよいのでしょうか。

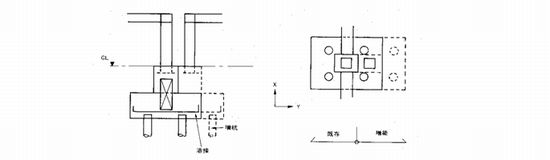

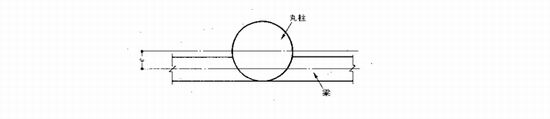

丸柱と大梁の取合いが図のように偏心している場合、設計・施工をするうえでの問題点をご教示ください。例えば、丸柱と大梁の大きさによって異なるとは思いますが、柱心と梁心を同一と考えられる範囲はどの程度の偏心量までなのでしようか。

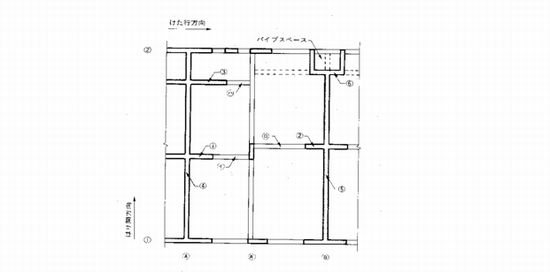

壁式鉄筋コンクリート造(WRC造)において、以下の質問にお答えください。

1)図の壁1・2は、壁梁イ・ロを入れることにより耐力壁として扱えるでしょうか。

2)同様に、壁3はどうでしょうか。

3)WRC造では、壁頂部に壁梁がないと耐力壁にならないということですが、壁4には頂部に壁梁がないのに独立耐力壁として認められています。これはどのような根拠によるものなのでしょうか。

4)耐力壁5のパイプスペース内には、B通りに壁梁を設けたくないのですが、可能でしょうか。また、壁6も耐力壁として扱いたいのですが、いかがですか。以上、よろしくお願いします。

基礎の沈下計算をするときに物理試験・力学試験を行うのは常識ですが、費用の面や時間の面から、土の種類により過去のデータを使っている設計者も多いようです。そこで、たいへん申し訳ないのですが、N値別に沈下量と沈下時間計算に必要なe0(初期間隔比)、Cc(圧縮指数)、WL(液性限界)、Cv(圧密係数)などをだいたいでいいですから教えてください。またデータの参考文献などがありましたらお教えください。

水平地盤反力係数伽について下記の件を教えてください。

kh=0.8・E0・B-3/4(kg/cm3)

ここにE0=7N

この式で算出される机の値は長期荷重時の値ですか、それとも短期荷重時の値ですか。もし上記の値が短期荷重時の値ならば、長期荷重時の机はどのように算出したらよいのでしょうが。

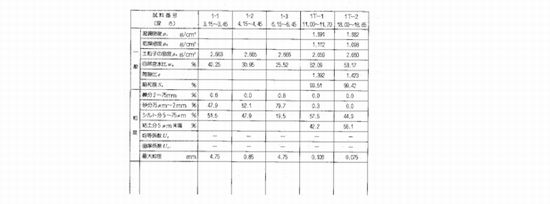

地盤の液状化検討などで使われる「細粒土含有率」という用語についてご教示ください。土質試験結果一覧表の粒度分布で、例えば下記試料番号1?3の場合、砂分が79.7%、シルト分が19.5%となていますが、細粒土含有率は79.7%と19.5%のどちらでしょうか。

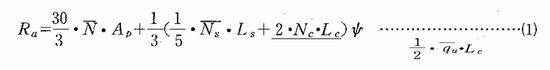

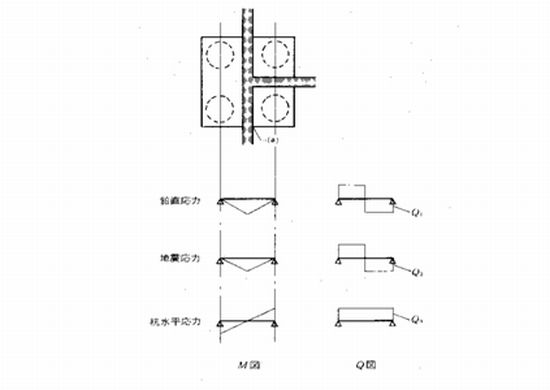

学会の「基礎設計規準」などによると、フーチング主筋の算定は、剛な地中梁に取り付いた場合地中梁に負担させるようになっていますが、フーチング内にても処理が必要だと思います。つまり、下図のような場合、(a)点において(Q1+Q2+Q3)のせん断力に対してフーチングが耐えないと、地中梁に応力を伝達できないと思います。また、その時のQは、Q=Q1+2.0(Q2+Q3)

Q=Q1+1.5(Q2+Q3)のいずれで検討すべきなのでしょうか。鉄筋の付着・せん断力の検討に必要と思うのですが、いかがでしょうか。

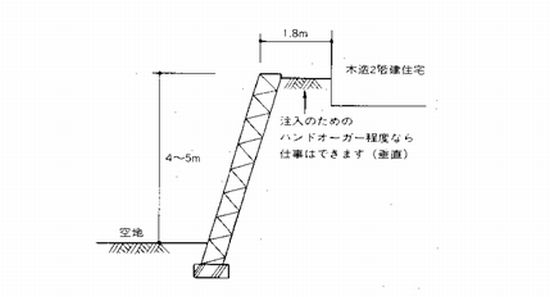

間知石積、間知ブロック積または重力式擁壁に縦亀裂または横亀裂があります。なおこれらはいずれも構造図などの記録はありません。間知石積、間知ブロック積は空積みであるか練積みであるかもわかりません(調査する予定はあります)。空積みの場合、練積みの場合の補強(背面補強)はどのようにしたらよいのでしょうか。よろしくご教示ください。

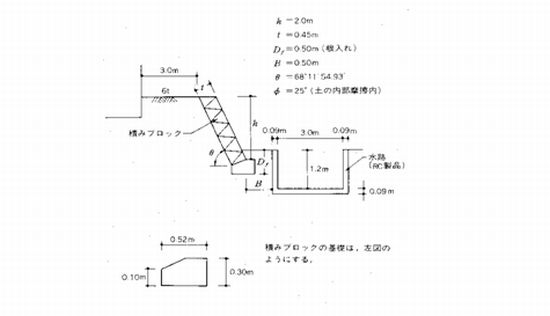

次回のように道路に6tの荷重が載荷する構造でブロック積擁壁は水路にどのように影響を与えるのでしょうか。その計算方法にについてご教示下さい。

また、家屋および道路は、安全でしょうか。もし危険であるとしたらどのような対策を必要とするのでしょうか。