基礎梁とスラブ筋の定着の確保については、どのような方法が最適でしょうか。

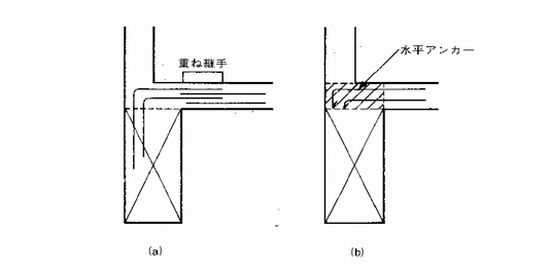

図(a)のように差し筋をしておく方法は、差し筋の長さをあまり長くできないため、特に上筋はスラブの応力の大きな端部で重ね継手になりがちだと思われます。図(b)は、基礎梁上部を打ち増ししその中にスラブ筋を定着する方法ですが、定着長さを確保するために水平アンカーとなりがちだと思われます。

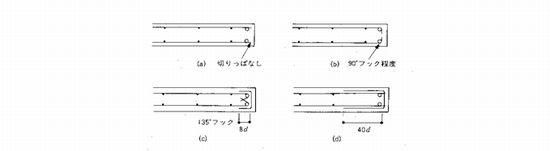

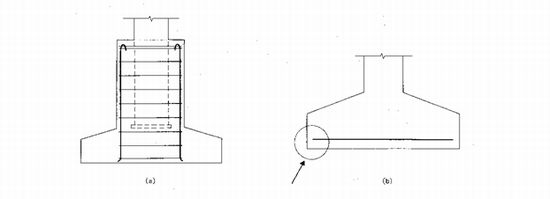

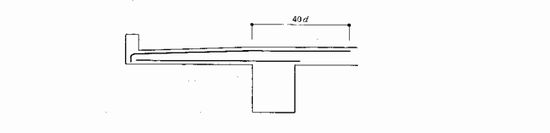

図(a)のような鉄骨柱脚固定の場合、RC造、40d記号根巻きの方法で柱脚主筋にフックは必要でしょうか。もし必要であれば、理由もお願いします。また図(b)のような直接基礎の主筋の端部ではいかがでしょう。

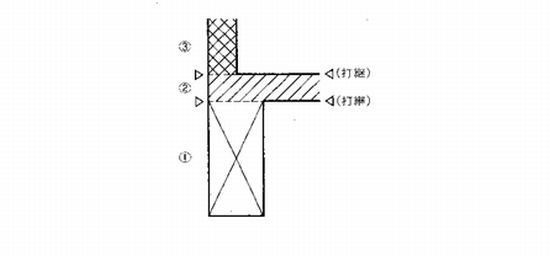

スラブ・基礎梁・壁(柱)のコンクリートの打継ぎについて質問します。

打継ぎおよび打設順序は、施工性がら図のように施工されている例が多いと思いますが、打継ぎにおける注意点にはどのようなことがありますか。また、ほかによい方法はないものでしょうか。

JASS5(p.268)〔12.9〕構造体コンクリートの圧縮強度の検査d.項の合否の判定について質問します。

1)JASS5の解説(p.270上から13行目)に示す合否判定基準は本文の(1)を、また、解説(p.270上から15行目)に示す合否判定基準は本文の(2)を示したものでしょうか。それとも受入れ検査の参考事項として示しただけで、(1)・(2)ともに構造体の合否基準を示しているのでしょうか。上記においてもし後者の場合、内容に矛盾が生じないのでしょうか(矛盾とは、解説では平均値の条件のみを示しているのに対し、本文は平均値と最小値の条件を示している、ということ)。

2)解説(p.272上より5行目)は本文(2)を示し、平均気温が下まわった場合のみ適応されて、下まわらない場合は適応できないのでしょうか。

3)2)において、平均気温が下まわらず、設計強度以下の場合の対策をお教えください。

床スラブのたわみについて教えてください。

日本建築学会;「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」(以下、RC規準とする)(1988年改定)のp.116では長期たわみδL(瞬時たわみ+長期付加たわみ)は弾性たわみδe、の16倍としていますが、建築センターの「壁式鉄筋コンクリート設計施工指針」(1984年度版)のp.165の長期付加たわみ式は、δ2=δ1×(2-1.2γ)となっており、上記RC規準の16倍とは大きな違いがあるように思います。なぜか教えてください。

直接基礎でべた基礎の場合、建築基準法施行令第77条の2(床版の構造)の規定を満足させなければいけないのでしょうか。例えば、短辺方向の主筋のピッチは20cm以下の配筋にしなければいけないのですか。令第71条(適用の範囲)の規定では、第77条の2が「コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分」にも適用するとあります。また布基礎も独立床版となるのでしょうか。

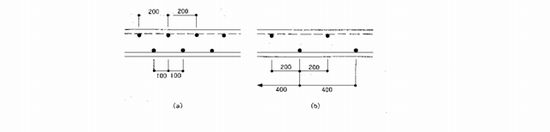

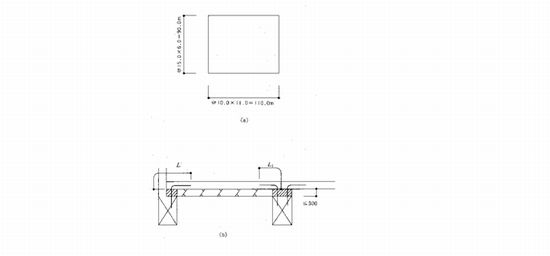

工場建屋の1階土問スラブのクラック対策として、10?内外でカッターによるクラック誘発目地を設け、クラックの発散を防止する方法をよく採用してきました。しかし、部屋の用途により誘発目地を設けられない場合は、コンクリートの調合や配筋などにどのような配慮をすればよいのでしょうか。図(a)のような状況についてご説明願います。また10×15mのグリッドで地中梁と土間スラブとの間に図(b)のようにシアコネクタを設けることは、クラック抑制にどの程度効果があるのかご説明ください。

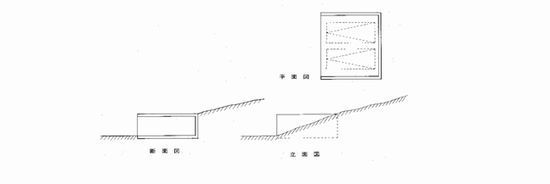

鉄筋コンクリート造の片持ちスラブの上端筋を図のように定着させた場合、コンクリートのブリージングなどの影響により、その付着が弱くなるように思います。特に対策を考えなくてもよいでしょうが。

マンションの開放廊下の下端筋に、がぶり不足による錆が発生しました。仕上げはコンクリートに塗料を塗っただけのものです。以前にも補修モルタルなどに剥離を起こしています。大規模に発生しているため心配です。何かよい補修工法はないでしょうか。また、参考となる文献がありましたら教えてください。

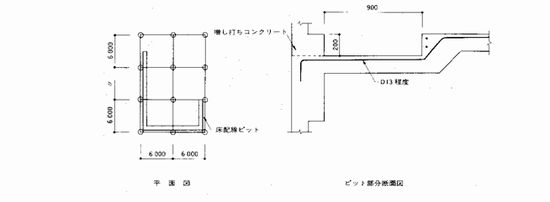

室内に配線ピット(D=200、W=900、L=12000程度)を設けたいのですが、ピット部分およびこれに関連する梁を下げ、段差の部分を補強する方法を考えています。この場合のスラブの構造計算における注意点および段差部の補強方法をご教示ください。深さが200mmとなるため、シンダーコンクリートなどによる増打ちは行いたくありません。建物規模はRC造4階建、スラブ厚は150+50程度を考えています。よろしくお願いします。

RC造部材のせん断剛性低下率についてご教示ください。

1)耐震壁はβ=1.1×(τ/Fc×0)-1.72で表されておりますが、短スパン梁や短柱でせん断力が集中した場合、(τ/Fc)で低下率を算出できるでしょうか。

2)τを算出するとき、Qにせん断力割増係数や開口率をどのように考慮しなければならないのでしょうか。

耐震壁のせん断設計および開口補強設計について、下記の点についてご教示ください。

1)日本建築センター指針では、「設計用せん断力QAは一次設計応力値の2倍以上、開口補強筋の算定も上記に準じる」(p、221)となっていますが、

・QA(maxQ1・Q2)≧2×Q

・設計開口補強筋≧2×at(v、h、d)

(atv、ath、atvはRC規準(34)?(36)式より求める)

と解釈してよいでしょうか。

2)設計用水平せん断力QがQ1の値を超過し、Q1<r・Qwとなり、h=h0となるような開口寸法の場合、隅角部補強筋はどのように考えたらよいでしょうか。

3)開口補強量がコンクリートの打設に支障を生じさせるほどになった場合、適切な値にとどめ、その代わり許容耐力を低めに評価する(p.221)とは具体的にどのような手法でしょうか。

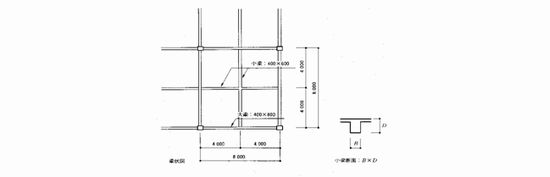

図のような2階建RC造の床に格子梁を使って梁せいを小さくしようとしたのですが、ひび割れモーメントを検討した結果、NGになりました。この検定の際、小梁コンクリートの見かけの最大引張応力度(M/Ze)の計算式で小梁断面係数Zeを求めるのに、例えば1主筋を考慮する、2スラブの有効幅を考えてT形梁としてZeを計算する、のどちらにしたらよいのでしょうか。ほかにも方法があればご教示ください。

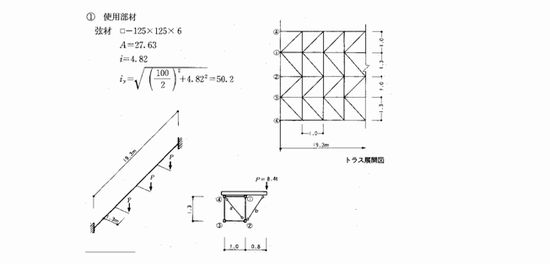

ねじりを受けるトラス梁の検討において、快答集6巻〔問81〕と13巻〔問73〕を参考にして自分なりに断面算定してみましたが、答えに自信がありません。計算の是非の検討をお願いいたします。なお当建物はゴルフ練習場の防球ネットを受けるトラス梁で、地上45.0mの高さにあるものです。通常はスパンを10mにて行っていますが、今回敷地などの関係でスパン長さが2倍程度になったものです。

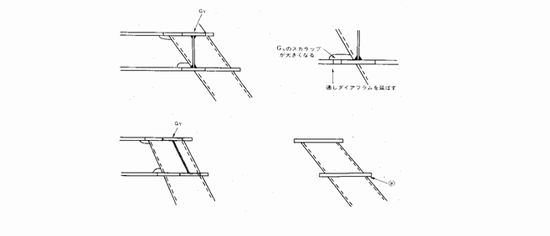

傾斜した角形鋼管柱と、直交方向の大梁(剛接梁とする)の取合いについてご質問します。

1)GYにロールH形鋼などを使用した場合、柱内面よりGYのフランジがはね出すことがあります。この場合、通しダイアフラムを大きくして取り付け、断面設計時にGYのウェブを無視した方法でもよいのでしょうか。

2)GYにビルトHを使用した場合のGYの設計方法を教えてください。また、その場合の鉛直荷重時のねじり応力の処理方法はどのようにすればよいのでしょうか。等分布、小梁などによる集中荷重を受ける場合の両方についてお願いします。

3)柱材とダイアフラムの溶接のしかたですが、aの部分は傾斜角によって開先が難しい場合があると思います。処理方法をお教えください。

1)S造の保有耐力算定時において、横座屈による低減は行わなくてよいと「新耐震設計法Q&A集」にあります。

しかし「構造計算指針・同解説(1991)」p.196によると横座屈の低減を行うようにと書いてあります。

横座屈による保有耐力の低下は、Ds値の中で処理されているのではないですか。

2)鉄骨梁の終局曲げ耐力について質問いたします。

通常、細長比と横補剛数による関係式

λy≦170+20n(SS400のとき)

を満足すれば、終局曲げ耐力を全塑性モーメントとして扱いますが、「鋼構造塑性設計指針」の横座屈強度との関連はどうなっているのでしょうか。

上式を満足すれば、同時にMcr=Mpの条件も満足するのでしょうか。

3)下図において、第一種保有耐力横補剛は

λ≦1260/4.40=286.4

170+20×5=270

より、梁の条件が満足しません。結果として、柱・梁群の種別がFD、βu=0となり、Ds値を0.4と仮定して保有水平耐力の算出が必要になると思います。材端のMuをZp×Fとするとヒンジは柱に発生し、梁材の横補剛は第二種保有耐力横補剛とする経済的な設計が可能となると思います。ここで、以下の点についてお答えください。

1.第二種の横補剛では、170と20はどのような緩和値になるでしょうか

2.Ds値は、ヒンジ発生により0.4→0.25としてよいでしょうか

3.座屈を伴う部材の終局耐力は、座屈現象を考慮して「鋼構造塑性設計指針」によるとなっていますが、梁は同指針の(5.9-a)?(5.11-b)に、柱は(6.56)、(6.58)によると考えてよいのでしょうか

図のように、柱の現場溶接継手に約7mm強の食い違いが生じたとき、補強の対策があるか、またはやり直しをしなければならないのか。もし補強の方法があれば、そのときの部材計算などをどうすればよいのか教えてください。また柱・梁の接合部で、梁の下フランジとダイアフラムがズレた場合についても教えてください。

鉄骨工事技術指針?工事現場施工編では、許容差として15

S造の大梁現場溶接タイプの施工は高力ボルト本締後に溶接しますが、溶接部の縮みにより、ボルト接合部にすべりが発生する場合があります。その場合の対処法および防止法についてご教示ください。また、建方時の建入直しワイヤはボルト本締後に撤去しますが、溶接ひずみ防止のため、溶接後まで設置する必要はないでしょうか。

柱・梁の仕口部分、および継手について質問します。柱通しのとき、図のa材のメンバーは大梁フランジb材の厚さと同じでよいのでしょうか。a材は柱フランジ溶接部分にスカラップをとるため、断面積が小さくなり心配です。また、S造梁の継手の計算において、曲げモーメントはフランジのみ、せん断力はウェブのみに、それぞれ負担させる方法が多いようです。ウェブにも曲げ応力を負担させる設計の是非についてご教示ください。

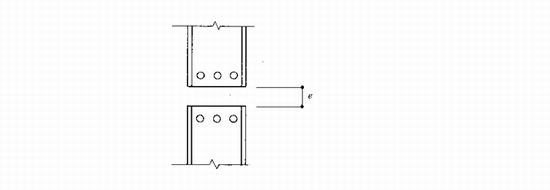

鉄骨の継手について質問します。現場において、SRC柱の鉄骨継手のクリアランスが、設計では5mmと明記してあるのに、現場では25mmにもなっていました。そこで、下記の点についてその根拠も含めてご教示ください。

1)どのような対処の方法があるのか

2)それに伴っでどのような箇所に、どのような悪影響を及ぼすのか

3)許容範囲は何mmか

4)梁の場合はどうか

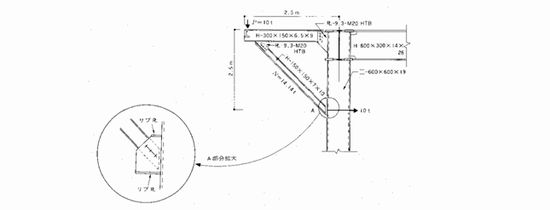

角形鋼管柱に右図のような庇を設ける場合、A部分の角形鋼管の局部変形を考慮した仕口をご教示ください。例えばリブプレートを設けるのではいかがですか、また、局部変形の検討方法も具体的な数字でご教示願います。

先日、NEC本社ビルの見学会に参加しました。そこに使われているH鋼のフランジやウェブの厚みは10cmというものでした。このようなH鋼はいったいどのようにして製作するのでしょうか。また、仕口部の溶接などの検討はどのように行うのでしょうか。以上、疑問に思いましたので質問させていただきます。何とぞよろしくお願いします。

鋼材倶楽部編「小規模鉄骨造建築物設計・施工指針」に角形鋼管の柱脚基礎への埋込み形式の柱脚ディテールが載っていますが(p.415)、内部にコンクリートを充填しなくてもよいのですか。また、根巻形式柱脚の場合は、以前のQ&Aの回答にあったとおり必要はないと思われますが、いかがでしょうか。

建設省告示第1103号における判定基準の検査技術者についてご教示ください。

1)NDIの1級または2級の資格が必要とされていますが、UT(超音波探傷検査)以外の技術者、例えばPT(浸透探傷検査)でもいいのでしょうか。

2)公益法人などが行う鉄骨工事技術に関する研修会などを受けるとNDIの資格がなくてもよいそうですが、この研修会はどのようなものが認められているのでしょうか。

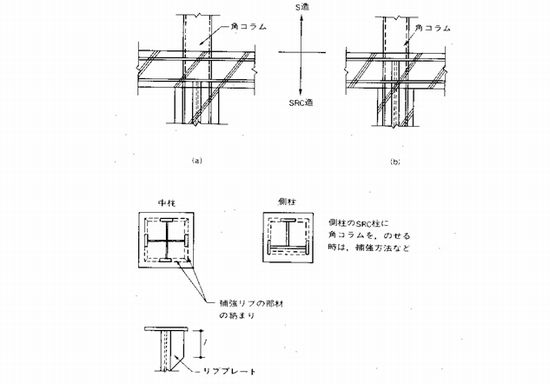

図のような混合構造物の場合、(a)のように、角コラムをSRC梁の下端フランジまでつっこむ場合と、(b)のように上端フランジまで角コラムをつっこみ、パネルゾーン部分はSRC柱をつっこむ場合とでは、どちらが応力伝達がスムーズにできるでしょうか。