快答案6〔間71〕にRC構造の大梁の最長スパンのことが載っていますが、SRC構造の最長スパンはどのくらいでしょう。たわみ限度をいくらに抑えておくべきでしょうか。文献などがありましたら教えてください。

SRC計算規準(1987年版)、p.124の(22.7)式の右辺0.5×mαs×mftの根拠をわかりやすく教えてください。特に0.5のでてきた理由と、mαsとして使える主筋について図を例にして教えていただければ幸いです。

S造の建物の壁に現場打ちのRC造の耐震壁を設けたいのですが、壁と柱・梁の納まり(仕口)および剛性の評価法についてご教示ください。壁はどのように柱・梁に取り付ければ耐震壁として考えられるのか、そのための仕口の検討方法もお教えください。また参考文献がありましたらあわせてお願いします。

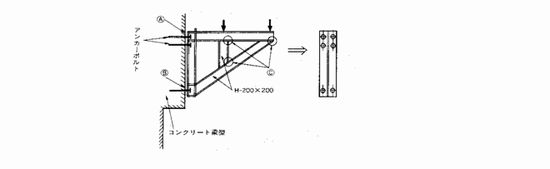

構造物の支点には剛、ピン、ローラーの3種類がありますが、次の図に示すような仮設ブラケットの支点はどれにあたりますか。

1.参考書などではA点をピン、B点をローラー扱いとし、クレモナ図式などで解析しているようですが、実際このような施工方法では、B点はローラーにならないように思えます。クレモナ図式解法が可能か、安定構造物であるかを検討する時に支点の反力数が必要ですので、ぜひ詳しく教えてください。

2.また、応力解析をする時、C点はピン、剛のどちらで解析すべきでしょうか。ボルト接合ならピンで解析、溶接接合なら剛で解析と判断してよいでしょうか。

団地敷地内の構内舗装についてお尋ねします。近ごろ所管庁より、降雨の全量を下水に排水するのではなく、地盤に還元するように指導されます。これに対する設計として、浸透式アスファルト舗装が提案されることがあります。歩道の舗装には問題ないと思いますが、車の通る道路の舗装にこれを採用しても問題はないでしょうか。また、浸透式舗装が不適当と判断された場合、浸透式排水管を舗装下に埋設するという考え方はいかがでしょうか。路床・路盤をゆるめるのではないかと心配になります。以上、よろしくお願いいたします。

近年、シリコーンシーリングによる外壁(タイル、吹付け等)の汚染が問題となり、一般のシーリングはポリサルファイド系などにする対策をとっていますが、ガラスのグレージングにこれらを用いると、硬化時間・施工性・耐侯性において多少問題があります。よい解決策はありませんでしょうか。また、すでにシリコーンに汚染された外壁の清掃方法についてもご教示ください。

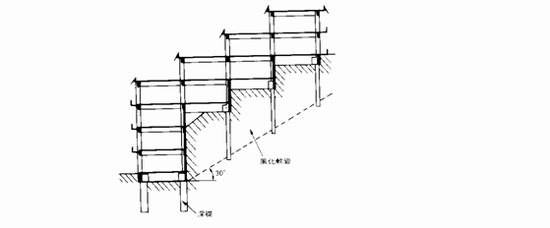

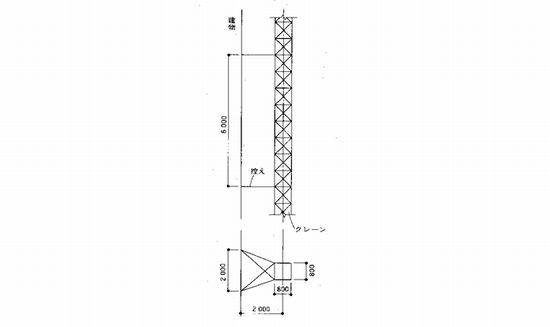

図のようなクレーンの控えの検討(部材の大きさの決定、取付けボルトの本数の決定)を行う場合の計算方法をお教えください。また、クレーンと建物の距離が6m以上離れた場合の有効な補強方法をご教示ください。ちなみに、曲げモーメントは、ΣM=20350kg・mです。

建築基準法施行令第20条第1項第3号の( )内、「…第144条の4を除き」という意味がよくわかりません。「位置指定道路は採光上有効でない」ということではないと思います。どのようなことなのでしょうか。

施行令第123条第2項第1号の( )内に「…鉄製網入ガラス…」と明記してありますが、審査実務上、乙防、いわゆるアルミ製網入ガラス入りはめごろし戸を認めているところが多いと思います。東京都をはじめとする運用状況等をご教示ください。

建築基準法第2条2号の特殊建築物について質問します。特殊建築物として工場が含まれていますが、別表第一(い)欄の用途で工場の項目がありません。工場はどの用途に含まれるのでしょうか。なお、私どもの工場は米菓製造工場で、2階建のものや3階建のものなどいろいろあり、3階部分があるものでも3000?を超えています。

建築基準法第93条1項「許可又は確認に関する消防長等の同意等」について質問します。「…建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長の同意を得…」とありますが、これは施行令第1条の敷地単位ではなく、例えば2つ以上の市町村にまたがっている場合は、建築物が実際に建築される場所を管轄する消防長等の同意があればよいということでしょうか。

建築基準法第52条について質問します。容積率を道路の幅員によって決定する場合、「当該建築物の前面道路」とありますが、当該建築物の『敷地の前面道路』と考えてよいのですか。もしそうならば、敷地の接道部分が長く幅員が変化している場合はどうでしょうか。

浄化槽の設置場所について質問いたします。基準法第31条、同施行令第28?34条および告示、通達、例規などのどれにも浄化槽の設置場所に関する条文がないようです。したがって、今まで私は隣地とのあきを気にせず、施工できるあきだけをとって計画しました。ところが、先日確認申請の際に「隣地とのあきが2.0m以上あいていない」との指摘を受けました。民法の第237条彊界線付近の穿掘制限の第1項に抵触するというのです。しかし、これは井戸・用水溜・下水溜・肥料溜に関してのみの記述だと思います。この中の下水溜というのを拡大解釈して、その中に浄化槽をも含めなければならないのでしょうか。以上、疑問に思いましたところ、よろしくご教示ください。

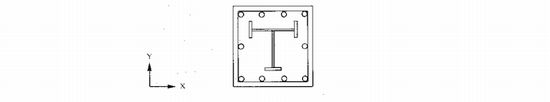

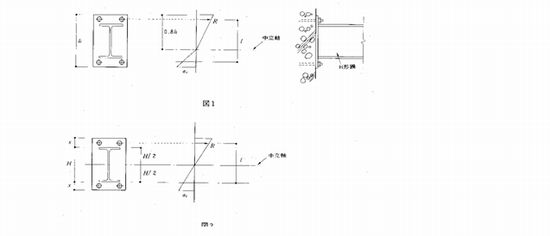

仮説足場ブラケットの検討において、中立軸の位置の算定で、図1のものと、図2のものとがあります。図1で検討したときは、図2で検討したときより引張応力度が小さくなります。実際の中立軸が図2のような位置であれば、図1で検討したときに危険側になると思われます。実際には、中立軸の位置をどのように考えればよいのでしょうか。

設計図面の著作権および版権についてお尋ねします。官公庁より設計委託をし、原図などの設計図書を施主へ渡した後、その設計図書の著作権や版権はどのようになるのでしょうか。

1)基本設計と実施設計で設計者が異なるとき、基本設計の著作権の扱いはどのようになるのか。また、そのアイデアの使用権などはどうなるのか。

2)図面の一部を修正して工事を行う場合、元の設計者の同意が必要となるか。

3)その設計図書を標準図(その図面などをもとにして、何度も異なる場所に同じ物を建設するときの図面)として繰り返し使用する場合、設計者の同意が必要となるか。

4)現に建築されている建物の改修を行う際、建物のデザインが変わってしまう場合の元の設計者の著作権の扱いはどのようになるのか。

5)1)?4)において、設計者に無断でこれらを行った場合、問題が生ずるとしても、委託契約の内容に「発注者は後日自由に図面などの一部を変更できる」、または「繰り返し図面を使用できる」などの文章を盛り込んでおけば、問題はないのか。以上、何とぞよろしくご教示ください。

「床に隙間なく荷重をかけたら、その値は床(小梁)用、ラーメン(基礎)用、地震用のどれですか。」

床荷重の積載荷重について、建築主から上記のような質問を受けました。どのような返答をしたらよいのかお教えください。

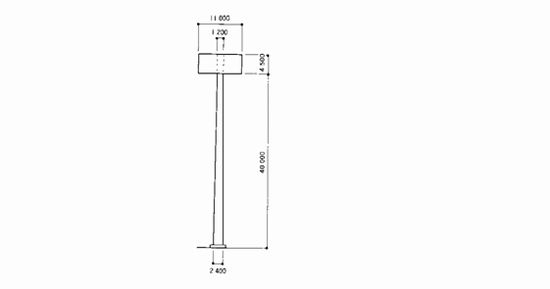

図のような照明塔の設計についてご質問いたします。

1.風荷重および応力の計算

2.頭部に大きな風受板(照明器取付板〉がある場合に、煙突設計でいわれている、風方向・直角方向応力の考え方

3.共振風速が平均風速(4m/sec)に近似した場合の応力の割増しおよび考慮すべき事項

以上よろしくご教示ください。

設計用地震力(正確には設計用入力地震動)で加速度と速度の2とおりの考え方がありますが、両方の基本的な考え方を説明してください。また、現在、設計に用いられている地震名とその加速度、速度の使い方も教えてください。

緊急離着陸用(病院で患者輸送用)の屋上ヘリポートの設計強度を求めるための基準をご教示ください。また、建築設計資料集成C(昭和53年3月20日第2刷発行)301項には終局強度により設計してもよいとなっていますが、現在でも同様に設計してもよいのですか。

建築の構造物はたいがいが不静定構造物ですが、なぜ土木建造物は静定構造とされているのでしょうか。ラーメン構造のように、不静定次数が高いほうが安全なのではないかと考えるのですが。よろしくご教示ください。

S造合成梁構造の場合の梁剛性は、梁全長に対して正曲げ用のcIを採用してよいのでしょうか。両端ピンの小梁の場合はすべて正曲げとなりますが、大梁は負区間もあります。応力の正負でみるべきか、単に断面形状でみるべきか、この点について明記している文献がみつかりません。よろしくご回答ください。

1)物理学や数学の参考書には、慣性モーメントの概念のことが、運動のエネルギーやニュートンの運動の法則などを使って明快に解説されています(式には質量mが含まれています)。

2)しかし構造力学の参考書では、断面二次モーメントについては慣性モーメントとの関係も説明されないまま、なぜか式だけ(式には質量の代わりに面積Aが含まれています)を唐突に紹介したものが多いようです。

3〉辞書には「moment of inertia=慣性モーメントまたは断面二次モーメント」としてあるものが多くみられます。両者が同一視されている理由をお聞かせください。

4)また、慣性モーメントと断面二次モーメントの関係(概念の類似点と相違点)を、初心者の私にも納得のいくよう、できるだけわかりやすく説明してください。よろしくご回答ください。

「参考」断面二次モーメントのさまざまな呼び方

second moment of the area

second moment of area of a section

geometric moment of inertia

moment of second order

日本建築センターの指針や学会の規準書などをみていると、塑性・靱性・弾塑性などの言葉が突然出てきます。これらはどのような性質のことを言うのでしょうか。ねばり強さだとか言われても、いまいちピンときません。わかりやすく説明していただければ幸甚です。

日本建築学会「合成ばり構造設計指針・同解説」にて、正曲げモーメントに対する場合と、負曲げモーメントに対する場合の有効等価断面の断面二次モーメント、cInおよびcIn'の値を求める式がありますが、応力解析を行う場合に(水平荷重時には、梁の左右端では正負曲げモーメントが交互となります)、梁材の断面二次モーメントとして、どのような値を入力すればよいのでしょうか。お教えください。

S造ブレース構造の場合、βにより応力の割増しがありますが、その範囲が明確ではありません。その建物のブレース方向の全フレームに対して(全部材)割増しが必要と思われますが、地中梁・杭も必要でしょうか?私は上部柱・梁・ブレース・アンカーボルトまで、つまり地中梁・杭を除く部分と考えています。