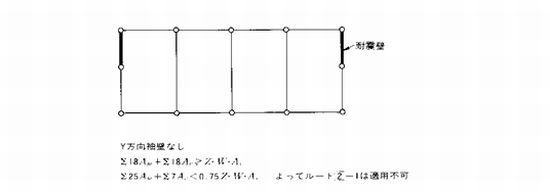

RC造またはSRC造において、計算ルート〔2〕-2の適用についてご質問いたします。

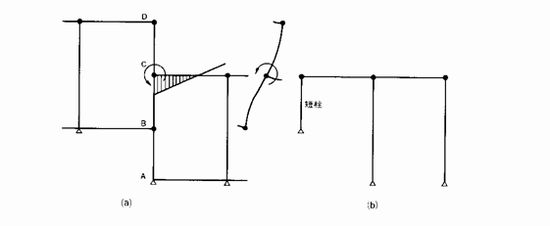

図のような平面のY方向において、Σ18Aw、+Σ18Ac、≧Z・W・Aiが成立する場合、計算ルートは〔2〕-2を適用してもよいのでしょうか(偏心率・剛性率・層間変形角はいずれも満足しているものとして)。

日本建築センター「構造計算指針・同解説」によると、ルート〔2〕-2の規定は「袖壁のついた柱などの水平断面積がかなり大きい建築物」すなわち「大きな開口のついた壁や、柱についた袖壁等が多い建築物」を対象とすると記されています。これによると適用できないようにも思えますが、同じ柱量・壁量の場合に、袖壁よりも耐震壁である場合のほうが耐力上有利であるならば、適用できるのではないかと思います。以上、よろしくご教示ください。

S造の梁継手を、許容応力度接合にできる条件をご教示ください。というのは、先日ある行政庁で「ルート〔2〕の建物も保有耐力接合にしてもらわなければ困る」と言われたのです。あまり納得のいく説明をしてくださらなかったので、読者コーナーに質問した次第です。よろしくお願いいたします。

日本建築センター「構造計算指針・同解説1991」の『6.4.5靱性の確保』について質問します。(1).iv)せん断補強筋量(Pω)とその間隔(S)の項で、Pωの緩和が掲げられていますが、これは、ルート〔2〕-3の時にも同様に考えてよいのでしょうか

「構造計算指針・同解説」(1988年版、日本建築センター)p.186の設計例について質問いたします。

ここで、終局時の応力状態という言葉が出てきますが、これは保有水平耐力算定時の降伏型の部材応力をいうのでしょうか。また、「…必要な検討は第2種保有耐力横補剛としての検討である。…」とありますが、第1種と第2種とではどのように違うのでしょうか。p.184に「端部が塑性状態(全塑性モーメント)に達するはりでは、…」と解説があり、それを読むかぎりでは第1種保有耐力横補剛のみあればよいように思えます。どうか、わかりやすくご教示くださいますようお願いいたします。

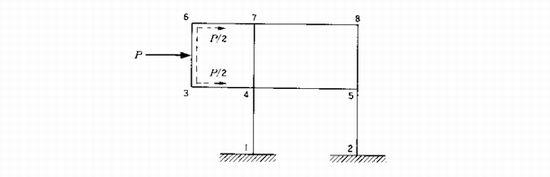

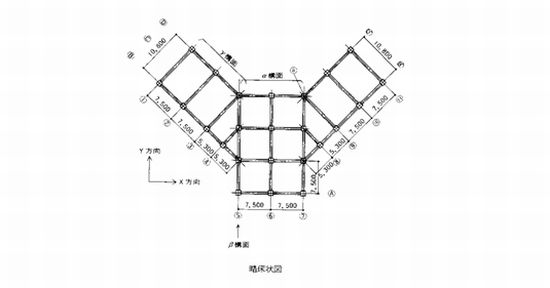

図の平面の2階建鉄骨造で、地震水平荷重応力の計算方法についてお教えください(スラブはコンクリートスラブです)。

1.0値法による手計算で、各柱の水平力負担分布を求める方法

2.偏じ、率、ねじり補正を求める方法

3.また、鉛直荷重時応力を固定モーメント法で解く場合、例えばa部分の柱の斜め方向の梁の影響を求める方法

手計算による実務的計算方法についてご教示お願いします。

壁式構造でスキップフロアを計画しています。スキップ部分のせん断補強の必要はあるでしょうか。あるとすれば、どのような方法もしくは考え方をしたらよいでしょうか。よろしくご教示ください。

一方向WRC造、一方向RC造の構造設計について質問いたします。

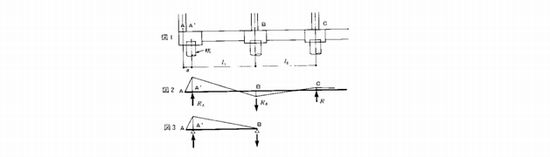

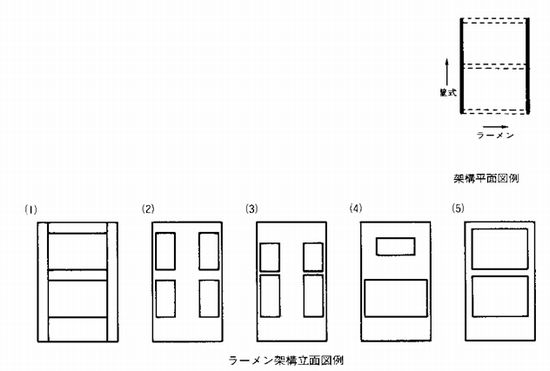

1)ラーメン方向について、いろいろな架構があり、それらの組合わせもあると思いますが、ある行政庁においては、『図(1)と(5)のみ可とし、それ以外は、日本建築センターの指針外として、日本建築センターの評定を受けること』などの指導があるようですが、一般的な構造計算ではだめでしょうか。

2)壁式構造方向については、構面の交差部においてL形、T形、あるいは+形に耐力壁を配置することができない場合がありますが、壁量に余裕をもたせるなどの配慮をすればよいでしょうか。

一貫計算プログラムなどで耐震壁をモデル化する場合に、<1>ブレース置換<2>エレメント置換があります。<1>の場合には周囲のラーメン部材が納まらず、<2>にするとすんなり納まることがあります。各方法の特徴・モデル化および結果に対する評価などにおける注意点がありましたらご教示ください。

1)建築構造設計指針(1991年版)p.174の耐力壁の剛性のところに、「せん断応力度は0.1Fc以下とする」とあります。一方、p.192の耐力壁の水平分担のところでは「…壁の分担は柱を1Dとした場合5D)程度を限度としたい…」と記されています。ここで、コンピュータなどで一貫計算(壁はブレース置換)する際に、耐力壁のせん断応力度を0.1Fc以下にしょうとすると、壁の分担率は柱の1Dに対して5Dを容易に超えて(RC造6階建の1階で約20D)しまいます。これは、どのように対処すべきなのでしょうか。ちなみに上記は、τwは0.1Fc以下ということを考慮して、β=1.0として計算したものです。

2)β(剛性低下率)を全階共通とすると、壁の分担率は下階へいくほど大きくなる傾向にあります。βの値は各階ごとに変えたほうがよいのでしょうか。

3)p.192に「…壁の分担は…5D程度を限度としたい。無開口耐力壁は…2D程度としたい。」とあります。ここでもやはり、無開口耐力壁と有開口耐力壁とでは、βを変えて調整すべきなのでしょうか。

4) 3)と同じところに、柱の水平分担を1Dとしたとき、耐力壁のそれは5D程度を限度としたいとあります。この5Dというのは、耐力壁の両側に取り付く柱の分担(2D)を差し引いた後の値が5D)というように考えてよいのでしょうか。

5)p.174の6-3-5(3)中の式を詳しく解説してください。

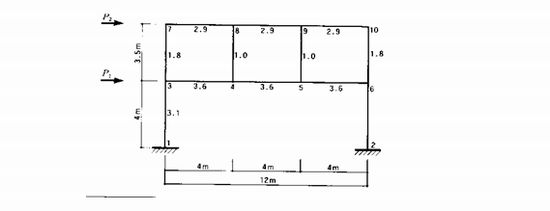

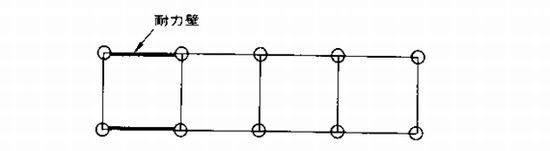

6)p.193に「…地震力に対するラーメン部分の分担率を30%程度以上とした・・」と記されています。これは、例えば図における1フレームと4フレームに耐力壁があり、その分担率は合計で80%あるものとした場合、残りの2、3フレームの合計で全体の30%分を負担するということでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

東京都の「建築構造設計指針:第12章4塔状建築物等の構造設計に関する東京都取扱要領(案)」によりますと、柱の数が4以下のものも塔状建築物となるようです。そこで、セットバックなどにより途中の層から4本柱となるような建物は、どのように取り扱うべきなのでしょうか。その階より上部を1.25倍すればよいのでしょうか。また、剛性率の算定はどのような考え方となるでしょうか。以上、よろしくご教示ください。

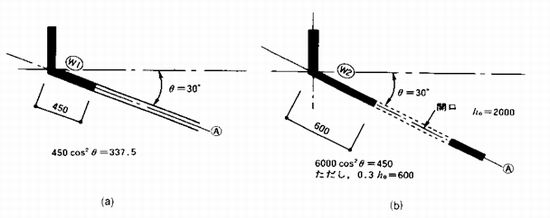

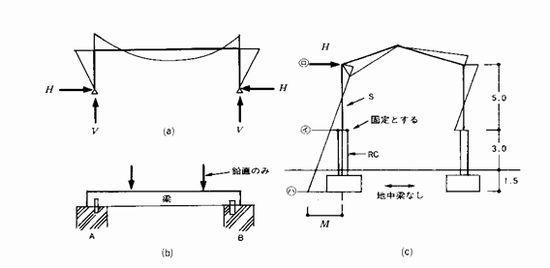

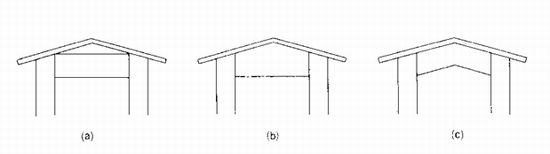

鉄骨造のフレームにおいて、柱脚をどのように設定したらよいかお教えください。

1)柱が短いと、大きい水平反力(H)となります。このとき、水平反力によりアンカーボルトを考えるか、あるいは片方をローラーとして水平反力を0とするか、いずれの方法がよいでしょうか(図(a))。

2)A、B端ともピンとしても、Aをピン、Bをローラーとしても、計算上の水平反力は0となりますが、実際には梁のたわみにより水平反力が生じると思われます。そのチェッタの方法はありますか(図(b))。

3)図(c)のようなフレームのとき、イ点も柱脚固定として上部の鉄骨フレームを計算し、基礎については反曲点から延長したM(鉄骨部HによるM)を用いて計算したとき、問題があるかどうかお教えください。

図のようなRC造の耐力壁のD値は、通常、内柱の3?5倍として計算しています。しかし、コンピュータの一貫プロなどでβ(剛性低下率)を入力するときは、0.01とか0.05のような小さい値を入れないと、この数字(内柱の3?5倍)にならないことが多いのですが、それでよいのでしょうか。

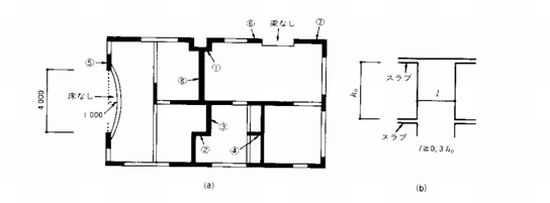

図(a)は、5階建の建築物です。

1から3は両端に直交壁が接続されています。4は一端に直交壁梁を設け、5はアールのついた壁梁を接続したもの、6と7は壁梁を設けられない場合の両側の壁の扱いです。壁1?7は、耐力壁として扱えるかお教えください。また、8の独立耐力壁の長さは、図(b)の条件を満たす必要がありますか。

一次設計の一貫計算プログラムを使用するとき、壁の剛性の設定は通常、中柱の剛比の3?5倍にします。そのため、剛性低下率βは0.1?0.2程度に設定していますが、これでよろしいのでしょうか。βを大きくとりすぎると壁にせん断力が集中し、フレーム自体が危険側となるうえ偏心率・剛性率にも影響します。βは設計者の判断となっていますが、数値的にはどの程度が妥当な値なのでしょうか。また、一貫計算プログラムの結果を二次設計用プログラムに読み込ませると、βもそのままの値となります。これを変更する必要はあるのでしょうか。

剛床仮定の成り立つ条件について、下記の点をご教示ください。

1.剛床仮定成立の検討のために床スラブの応力を検討する方法は、短期の許容せん断応力度を満足することを確認すればよいでしょうか。

2.大スパン架構の事務所ビルの場合等でスラブ面積の大きな場合、面外座屈のおそれはないでしょうか。

農地を宅地に転用し、周囲道路より地盤面が低いため、約1m厚さに埋土を施して住宅を建てようと計画しています。この際、地盤の許容応力度に関して、

?地盤の調査の有無

?上記ありの場合の調査方法

?その他、これらに関する必要事項などについて、お教えください。

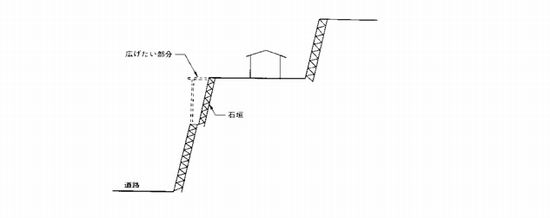

30°の傾斜地に鉄筋コンクリートの住宅を計画しています。管理会社から切土・盛土は好ましくないと聞いていますので、まずピロティについて教えてください。

1.建物が完成すると、元の傾斜なりに埋戻しをしますが、地中梁の長さが7mとすると、地中梁の上に乗っている土の量は、つまり土の厚さは、0から4mの差になります。この差の問題点とその対策を教えてください。

2.ピロティの柱も同様に、土に埋まった部分と空中に露出している部分の差が4mになります。柱の断面が同一という前提で、その問題点と対策を教えてください。

3.ピロティですから、その上に乗っている建物は壁式とはいかないでしょう。

そのとき山形の屋根スラブと梁との結合がわかりません。図のような3例以外にも方法があるのでしょうか。また、その長短を教えてください。

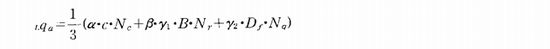

地盤の許容支持力度qaについてご教示をお願いいたします。この式上記において、第3項はDf効果といわれ、土の押え効果による支持力のアップにつながっているようですが、γ2×Dfの重量にDfの範囲ではなく支持層の土の内部摩擦角(φ)による係数のNqがかけられているのはなぜですか。

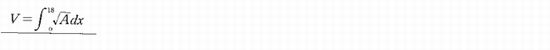

造成を行うに際して、土砂の体積yを求める必要があり、次に示す計算式を求めたのですが、積分そのものができません。解法をよろしくご指導願います。

A=(7.07-0.133x)×(2.07-0.133x)×(1.85-0.133x)×(-3.93+0.267x)

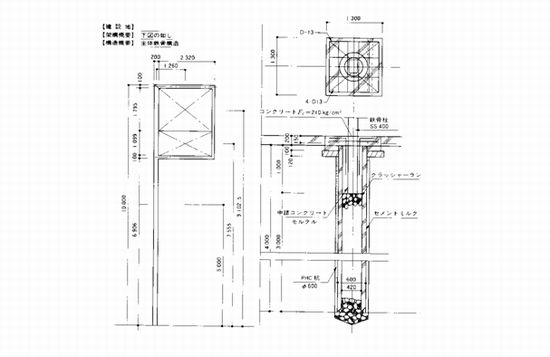

PHC杭の杭頭に、図のような補強がされているのをよく見かけます。この補強筋の役割は、

1.プレストレス解除の補強

2.固定度を増すためのもの(計算上は固定としている)

3.緊結度を高めるため

のいずれでしょうか。また、ほかの役割もするのでしょうか。

1.の役割であるとしたら、杭頭を切断しないPHC杭などでは補強筋は不要となるのでしょうか。また、杭に引抜きが生ずる場合でも、図のような補強でよいのでしょうか。以上、何とぞよろしくご教示ください。

場所打ち杭の主筋と帯筋の結束は、主筋材料にSD345程度の使用が多いことを考えると、鉄線による結束がベターと考えられます。しかし現実にはアーク溶接も多く、また、建築共通仕様書・日本建築学会では鉄線による結束が原則、建築基礎協会では鉄線およびアーク溶接、道路橋示方書ではアーク溶接と、考え方に違いがみられます。鉄線と溶接の使い分けの目安は?実際にアーク溶接した場合の状況(主筋の断面欠損等)はどうなのでしょうか。できるだけ具体的に教えてください。

杭を伴う独立フーチング基礎の工法とその許容耐力の計算方法について質問します。図のような独立フーチングにPHC杭セメントミルク工法で杭を打ちたいと思いますが、杭先端はN値1?3程度の軟弱シルト層で、支持杭と考えることができません。また、敷地の関係からこれ以上底盤を広げることもできず、柱脚からの曲げを処理することができません。そこで、軸力のみを底盤の直接基礎としてもたせ、曲げをPHC杭でもたせようと思います。杭体の曲げ耐力などについてはBromsの短い杭の設計式などを使うとして、このような設計法が基準法ならびに学会などの基準として認められるか、また認められないとしたら、ほかにどのような設計方法が妥当かご教示ください。

図1のようにA点の柱が杭に対して偏心している場合のモーメント図は、A-B-Cと連続した梁のあるときは図2のようなモーメント図となり、C点にも反力が生じ、B-C間以降もモーメントやせん断力が生じますが、そこまで応力の追跡が必要でしょうか。図3のようにA-B間のみで処理しただけでは問題でしょうか。