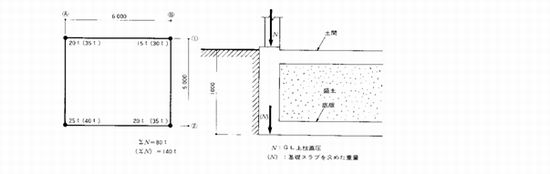

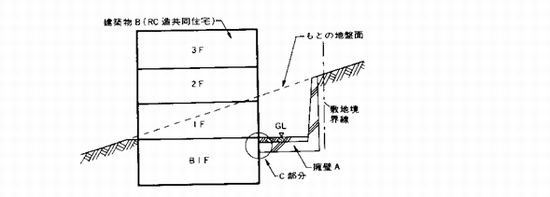

傾斜地の敷地に図のように、擁壁AとRC造の建築物Bを計画し、宅造申請したところ、土圧による水平力を建築物Bに負担させるためにC部分でつなげているので宅造申請は受理できない、と役所から言われました。そのため、建築確認申請で審査してもらいました。この場合、擁壁Aは建築基準法第2条1号の建築物に該当するでしょうか。なお点線部分はもとの地盤面ですが、確認申請では、図中のGL面を地盤面としています。よろしくお願いします。

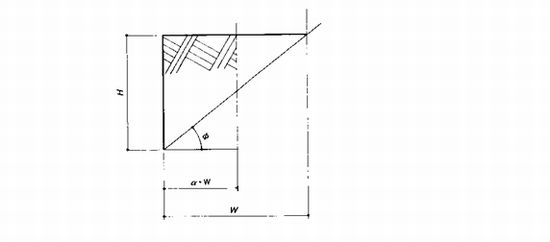

地下外壁に作用する土圧は、地下水位面より上の部分では、Pθ=KθγHとなると思います。ところが、土が平面的に有限の場合、地下外壁に作用する土圧はどうなるでしょうか。ご教示ください。私は、土圧の影響限界Wは土の内部摩擦角に関係し、αが微小になった場合、地下外壁に作用する土圧は減少すると思いますが、定量的な考え方をご教示ください。

快答集9のp.97にコンクリート垂直打継部の補強方法としての回答が載っていますが、やむをえず柱を階の中間で水平打継ぎしなくてはならなくなったときに、その補強方法として、上記垂直打継時の回答をそのまま採用してもよいのでしょうか。別の補強方法を取らなければならないとするとどのような方法があるのか教えてください。また、SRC造の場合とRC造の場合との違いも併せて教えてください。

日本建築学会RC構造計算規準・同解説の付録・付13に、スラブの引張面におけるひび割れ幅制御目標値から定まる、鉄筋の引張応力度の算定図があります。この図は、日本建築学会PRC指針に用いられているひび割れ幅算定式に基づいて作成されたと説明されていますが、同算定式では、鉄筋高さ位置側面でのひび割れ幅が算定されます。引張縁でのひび割れ幅はどのように計算すればよいのでしょうか。

某行政庁の建築指導課に、地上7階建のビジネスホテルをRC造で設計して、確認申請を提出しました。すると、階数の半分以上をSRC造で設計するようにとの指導を受け、たいへん困っています。建物のプロポーションはごく一般的なもので、各部材の設計応力も十分RC造で設計できるものです。また、特に明文化された指導要綱があるようにも思いません。また、別の行政庁では、RC造は上部5階までとし、下部の2層はSRC造にするようにとの指導もありました。いったい、どのように設計すればよいのでしょうか。なにとぞよろしくご教示ください。

WRC造壁柱の曲げ耐力についてご質問します。日本建築センター発行の「壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針」には、計算原則として「1階の壁脚部分に限り、適切な範囲内で直交壁の軸方向力および縦筋の耐力を考慮してよい」とあります。一方、同指針の計算例3では、引張側壁柱の一部の曲げ耐力算定に1?5階までNe(直交壁の有効な軸力)を算入しています。この違いについてご教示ください。ちなみに、引張側の壁柱は、付加軸力だけ考慮するとMu=0となることが多いので、1階以外でもNeを考慮したいと考えています。Neの考慮できる範囲を1階の壁脚に限っているのはなぜでしょうか。

地上1階部分をRC造として、ます。この場合、階数および高さはWRC規準に従わなければならないのでしょうか。また、このような混合構造においての注意点などもお教えください。

柱フープをスパイラルにした場合、営繕仕様書などでは、末端に135°フックをとるよう図示してあります。これは、どのような根拠からくることなのでしょうか。末端にフックをつけないとどのような問題が起きるのでしょうか。また、末端の巻き数を増やせば大丈夫というものなのでしょうか。よろしくご教示ください。

片持ちスラブの断面算定方法をご教示ください。

私はc=Mbd2を考慮して、at=pt・bd、ac=γ・atで算定するのが正しいと思うのですが、at=M/ft・jでもよいという意見が多く、これに納得できません。

もしat=M/ft・jだとすると、どうして万事つり合い鉄筋比以下として考えてよいのか、具体的にご説明ください。なお、参考図書があればご教示ください。

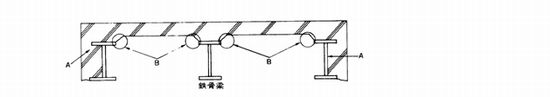

初めてデッキプレートなしコンクリートスラブの鉄骨造を計算しようと思っていますが、要領がよくわかりません。参考書などには外壁部梁A部にコンクリートを入れ、B部をハンチにするとありましたが、どういう理由からでしょう。また、その他鉄筋継手定着など、スタッドボルトの設計などで注意する点はないでしょうか。

壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造について質問いたします。

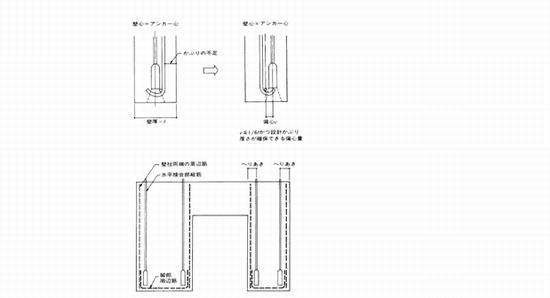

1.壁心と水平接合部(スプライススリーブ等)の心は、どの程度まで偏心させることができますか。便宜上、偏心引張を偏心圧縮での断面の核を用いて偏心距離を壁厚の1/6以下としてもかまわないでしょうか。なお、長期荷重時では偏心圧縮は作用しないとします。壁の配筋上、偏心させないとかぶり厚を確保することが困難な場合が多いと思います。

2.直ジョイント式の場合、壁柱の断面算定のとき、その主筋は水平接合部縦筋となるので、壁柱の両端の周辺筋を日本建築学会「壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造設計規準・同解説」に示されている最小鉄筋(1-D13)としてもかまわないでしょうか。また、壁柱脚部での横方向の周辺筋についても、最小鉄筋(1-D13)としてもよいでしょうか。

3.曲げ主筋は、壁柱脚部は水平接合縦筋、壁柱頭部は水平接合縦筋+周辺筋と考えてよいでしょうか。

4.水平接合筋とのへりあきが少ない場合、壁柱両側周辺筋を水平接合筋に置き換えてもよいでしょうか。

有孔梁のせん断終局強度設計式におけるps=Σαs(sinθ十cosθ)/(b・c)について、

1.図のような場合、αsとして横筋A5、A9が算入不可なのはなぜか。

2.(b・c)について、片側の不利となる部分のcを採用とあるのはなぜか。以上お教えください。

既設RC造階段(中桁付)が、2階梁に剛節で設けてあります。改修のため階段を撤去するにつき、周辺の構造体に振動を与えない撤去方法(手ノミではつる等)をご教示ください。

有孔梁のせん断耐力について質問します。快答集[2]の〔問83〕の本文中に記されている(1)式おいて下記の疑間点がありますのでご教示ください。

1)θの範囲は45°未満と考えられるのですが、よろしいですか。

2)Mps(スリーブ管の全塑性モーメント)は長方形断面の全塑性を採用しておりますが、管の要素(?)はどこで加味されているのですか。

3)Vpsの式がなぜそうなるのか理解に苦しんでいますので、解説をお願いします。

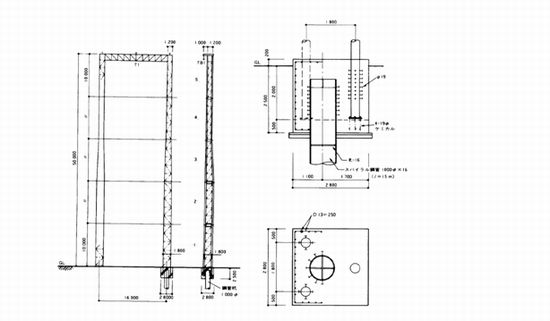

下図(a)のような鉄塔三角トラスの基礎について質問いたします。

地上50mのゴルフ練習用のネット受け鉄塔で、基礎は鋼管杭の1本打ちとし、柱脚の曲げとせん断力を杭に負担させるときに、フーチングの配筋および杭の詳細を下図(b)のようにしました。その時の応力はNL=6.6t、 Ms=262.7t・m、 Qs=7.1です。トラス柱の柱脚は、全軸力をスタッドボルトで負担させ、アンカーボルトはケミカルで建方用のみとしましたが、フーチングを検討する考え方をご教示ください。また杭の設計は

Ms=262.7+MF

NL=6.6t

MF:杭頭固定としてQsの水平力による曲げモーメントで行ったのですが、この組合せでよいのでしょうか。

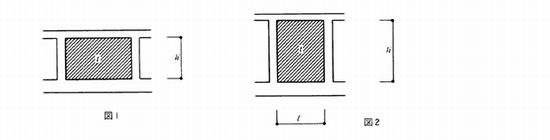

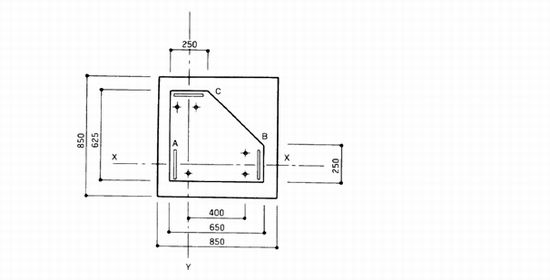

SRC造の非埋込み型柱脚のベースプレートについて質問します。図のような形状のベースプレートの場合、そのbbとbDはどのように考えたらよいでしょうか。よろしくご教示ください。

1.柱脚を「埋込み柱脚」にした場合のベースプレートの厚みおよびアンカーボルトの考え方についてご教示ください。

2.ピン柱脚の場合は「柱フランジの厚さの1.5?2.0倍程度」とありますが、埋込みの場合も同じなのでしょうか。

鋼構造設計規準の「6章組合せ応力」の6.3せん断力と引張力(1)にある(6.5)式について質問します。

1)S造の柱脚のベースプレートのアンカーボルトにSM材を使用せず、SD材を使用することは可能でしょうか。

2)可能であれば、同式のft0にSD材の強度を入れて計算してよいということになるのでしょうか。

よろしくご教示ください。

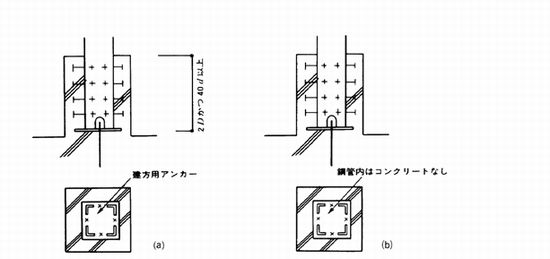

鉄骨の柱脚を根巻き(2Dかつ40d以上)により固定とするとき、下記の事項について教えてください。

1)柱が角形鋼管のとき、鋼管内部にコンクリートを充填する必要があるのでしょうか。私の考えは、スタッドボルトを通じて根巻きの鉄筋コンクリート柱に柱脚応力を伝えるとき、RC造の根巻柱の断面を鋼管柱の中をコンクリートが充填されているものとして断面算定していれば、コンクリートの充填は必要だと思います。

2)角形鋼管の場合、2Dかつ40d以上の根巻きで固定と見なすときは、内部にコンクリートを充填した場合に2Dかつ40d以上の根巻きで固定とみなすのですか。

3)前項の質問に関連してですが、角形鋼管に穴をあけてコンクリートを充填しまた蓋をする作業がたいへんなので、鋼管内部にコンクリートが充填されていないとしてRC根巻きを断面算定したら、内部にコンクリートを充填する必要はないのでしょうか(中空RC柱として断面算定する)。もし、鋼管内部にコンクリートを充填しなくてもよい場合、鋼管の面外板座屈の検討はどのように行えばよいでしょうか。

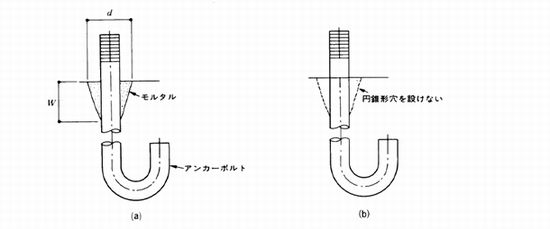

1)円錐形穴の径dと深さWの決め方を教えてください。

2)アンカーボルト頭の位置調整の実際的な方法を教えてください。

3)円錐形穴を設けず、図のような状態でアンカーボルト頭の位置調整は不可能なのでしょうか。円錐形穴を設けなければならない理由を教えてください。

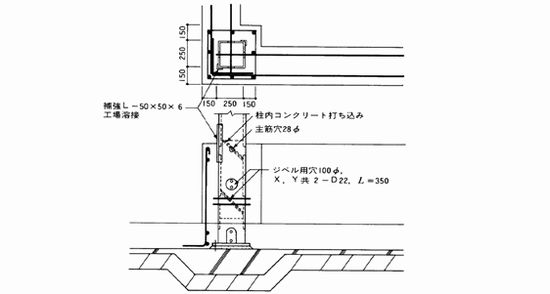

鉄骨の柱脚部分でスタッドジベルが柱脚や地中梁筋に当たったり、また水平ハンチをつけ施工が大変なため鉄骨柱脚に穴をあけ、地中梁主筋およびジベル用鉄筋を貫通させ、アングル材で補強をしました。問題点および耐力計算法をご教示願います。

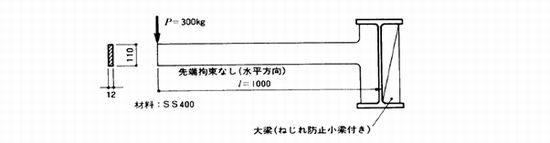

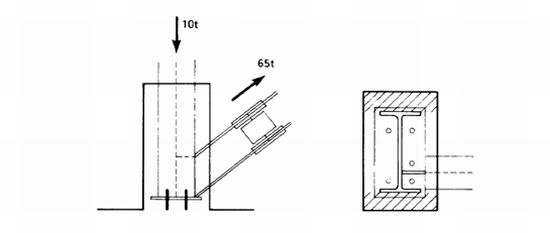

図のようなH形鋼の弱軸方向がブレースの場合、柱脚に引張りとせん断が同時にかかったとき、ボルトがたいへん太くなってしまいます(ルート2で1.5倍するため)。根巻きを設けている場合は、SRCと考えてせん断力を負担させてもよいでしょうか。それとも、斜線部のみを有効と考えて設計すべきでしょうか。

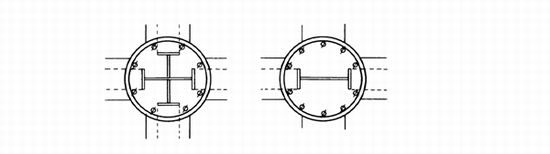

SRC造で、図のような円形断面の断面設計例・終局耐力の考え方を紹介してください。せん断設計は快答集1に掲載されたことがありますが、曲げ設計例は見あたりません。よろしくお願いいたします。

ツーバイフォー工法という言葉をよく耳にします。これは、木造構法の1つだと思うのですが、この名前の由来はなんなのでしょうか。また、日本の木造在来構法に比較してどのような点が優れているのでしょうか。よろしくご教示ください。

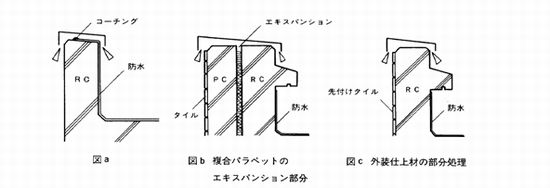

1)ある設計で、パラペットの天端にアルミ笠木を施し、その両側をシールするように指示されたのですが、このシールは必要でしょうか(図a)。

2)また“シーリングは行わない(笠木の中は中空)という設計において、図bや図cのような場合の端部処理はどのように行えばよいでしょうか。