建築基準法施行令第62条の6第2項では、縦筋はブロックの空胴部で継いではならないことになっていますが、軒の高さが7mを超える場合はどのようにすればよいのでしょうか。どの位置でどのように継ぐのかなど、ご教示ください。

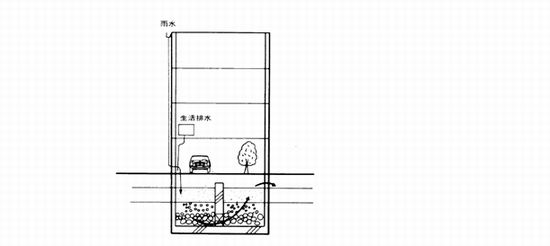

以前、井上博氏の連載で、浄化方法(新見式)を知りました。今回、自邸に採用しようと考えていますが、次の点について教えてください。

4階建RC造住宅で、べた基礎、1階は完全ピロティ形式とし車庫に利用します。べた基礎の底盤上に砂利・小砂利・砂・上を置いて、雨水・生活排水を通そうと思います。1階上部は居室で2階床がありますから自然雨は無理ですが、この状態で木も植えてみるつもりです。

新見式を単に幅広くしただけですから、無理なくできると思いますが、注意する点を教えてください(砂利の中にパイプは通さないつもりです)。

施行令第109条の2により、3階以上の階の床は防火構造以上とするよう規定されています。このような建物にエレベータ機械室を設ける場合、以下についてご教示ください。

1.機械室床を防火構造以上としなければならないか

2.防火構造以上とする場合、ロープの貫通穴はどう解釈すべきか

3.防火構造とする場合、床より上からの火に対して防火を考えたディテールとすればよいのか

以上、なにとぞよろしくお願いいたします。

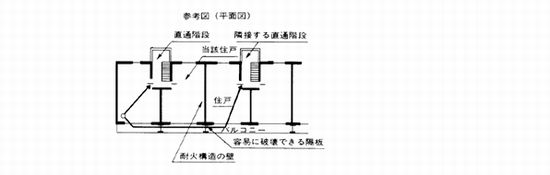

6階以上の建築物で、その階に居室を有するものは、施行令第121条第1項第5号イにより二方向避難を要求されます。ところで、図のような住戸経由で避難する場合も2以上の直通階段として認められるのでしょうか。図は、6階以上で、屋外避難階段でも特別避難階段でもないとします。

建物は、竣工後において相当の期間を定めて、その瑕疵の補修を求められています。そこで、工事請負契約約款の第23条をみてみますと、その対象となるのは建築設備の機器・室内装飾・家具などであるということです。ここで、その範囲はどの程度までを指すのでしょうか。よろしくご教示ください。

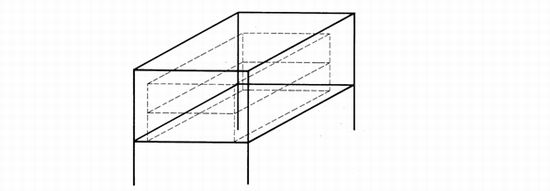

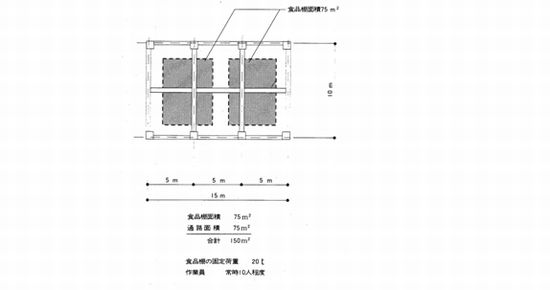

図のような倉庫業を営む倉庫を計画していますが、積載荷重の計算方法がよくわかりません。食品棚の固定荷重20tは、食品棚純面積で割るべきでしょうか。それとも全体面積で割ってもいいものなのでしょうか。よろしくご教示下さい。

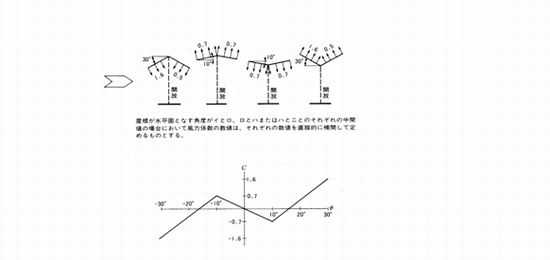

独立上家の風力係数についてお尋ねします。施工令第87条(風圧力)第4項によれば、独立上家については上図のように定められています。これを図に表すと、下図のようになり、不自然なものとなります。この点について、どう解釈し運用したらよいかご教示ください。

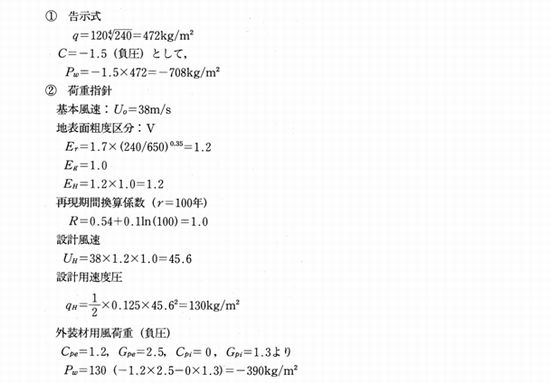

PC板メーカーで構造計算を担当していますが、今回、東京都港区で超高層建築物(高さ240m)のPCカーテンウォール工事に携わることになりました。ついては、風荷重の計算を「建築物荷重指針(日本建築学会)」に基づき、下記のように計算したのですが、告示式とはかなり違った数値となりました。どこか、計算上不備な点があるのでしょうか。また、計算が正しいとすれば、この数値の違いをどのように解釈して設計を進めればよいのか、ご教示下さい。なお、建物は四角形の単純な形状で考えています。

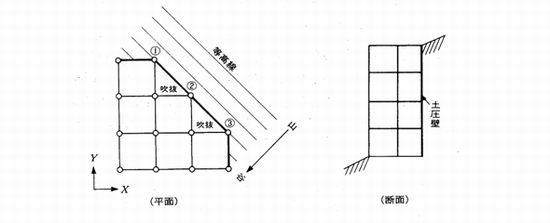

図のように、土圧を受ける壁は等高線に平行であるが、建物は平行でない場合で、建物に対して、45°方向の土圧部分(1から3)は、応力解析時の外力として、フレームにどのように加力すればよいのでしょうか。

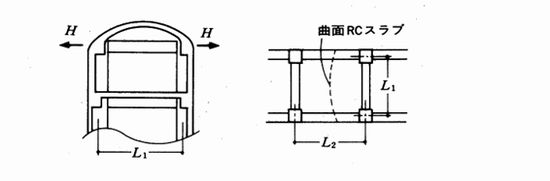

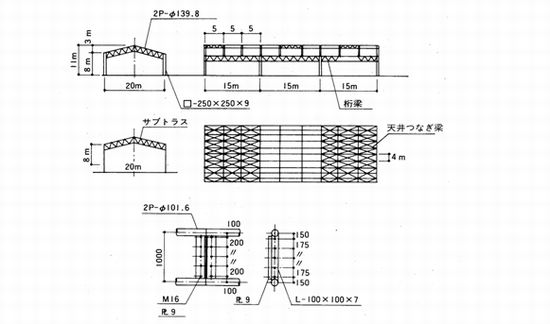

1)下図のような構造計画では、一般には主材間隔15mに荷重負担と考えられますが、以下の点についてご教示下さい。

1.主材間隔を小さくすることは間違いでしょうか。サブトラスの反力を桁梁に受けて柱に鉛直力を負担させると主材間隔を小さくできないでしょうか。

2.X・Yともラーメン構造として考えると、Y方向の負担幅は天井つなぎ材4mとして、どの程度になりますか。

2)また、鋼管継手(アングル接合)を図のようにした時の計算方法について数えて下さい。なお、ガセットプレートは、「鉄骨の構造設計、藤本盛久著」の接合部の応力計算で行っています。

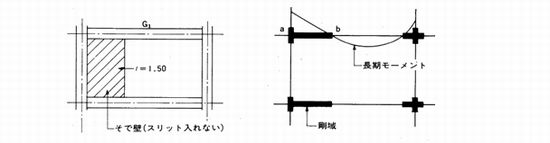

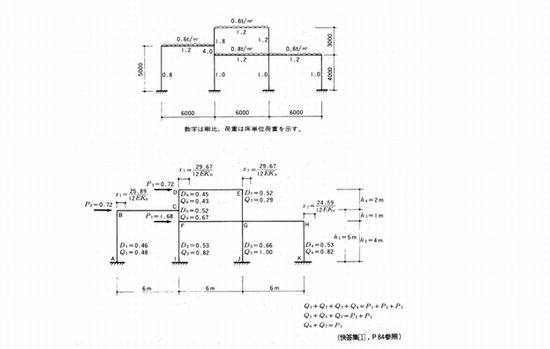

大地震後の鉛直荷重に対する安全性を考える時、壁を考慮することができるとのことですが(快答集9問42)、どのように考えればよいのでしょうか。例えば、図のようなフレームを考えた時、a点の節点モーメントを採用すると剛域が長いためG1梁にかなりの配筋が入ってきます。実体としては長期といえども剛域端bのモーメントを長期の値として設計してもよいのではと思うのですが、ただ、このそで壁が地震を経験した場合、もはや剛域とはみなされず、危険側の評価になっている気もします。よろしく、ご教示下さい。また、問42中に最下層の梁では引張力を考慮するとありますが、具体的にはどのような設計になるのでしょうか。

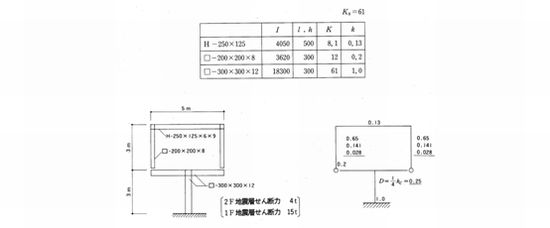

先日、昭和36年度に建設された小学校の耐震診断の相談を受けました。はり間方向は教室間に鉄筋コンクリート造の壁がありますが、桁行方向には壁がほとんどありません。耐震診断には1次、2次、3次がありますが、この場合、何次を選ぶべきか教えて下さい。

図のような段違い梁について、層間変形角の計算、剛性率の計算を具体的にご教示ください。また、保有水平耐力計算が必要な場合で、BC材がトラス梁の場合は平家部分の保有水平耐力計算は考えなくてよいでしょうか。

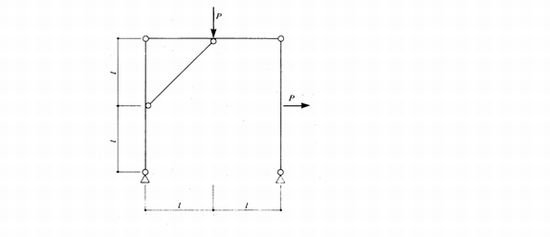

図のように、単独往から両端に梁を伸ばして、その上に柱脚ピンで架構を組みたいと思っています。D値計算はわかるのですが層間変形角がよくわかりません。2階・1階の層間変形角の求め方をご教示下さい。

円筒形プレストレスト・コンクリート水槽を地震応答解析する場合のせん断ばね定数の求め方を教えて下さい。水槽容器は剛とし、水槽の全高を各質点に分割した多質点振動系に置換し、修正震度法またはモード法により解析しようと考えています。

建物高さが60m以下の場合で、地震応答解析を行うことが望ましい時の動的解析の基本的な事項について質問します。

1.振動モデルとして、1階柱脚(地盤と接する部分)を固定とすることが多いと思いますが、ロッキング・スウェイを考慮して解析することもあるのでしょうか。もし解析する場合の地盤を考慮した解析法または参考文献を教えて下さい。また地下室のある場合は地震に有利といわれていますが、地下室を考慮した解析法または参考文献があればあわせて教えて下さい。

2.中地震(入力200gal程度)で構造体が弾性範囲内に納まるようにと東京都の建築構造設計指針にあるのは1階柱以上の部材についてでしょうか。

新・固定モーメント法によって、壁式構造のような柱材の剛比が梁材の剛比に比べて極端に大きなフレームを解析すると、解の収斂が遅いようなのですが、どのような理由によるものなのでしょうか。よろしくご教示ください。

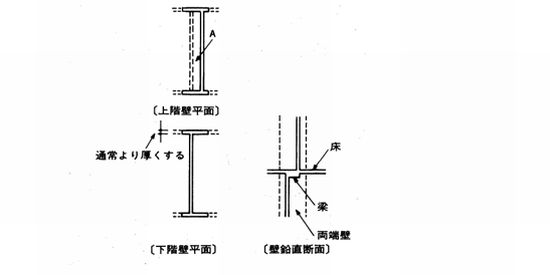

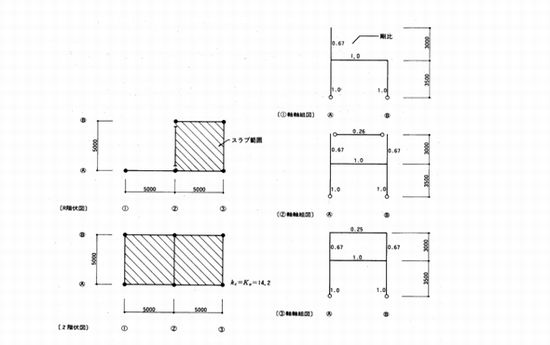

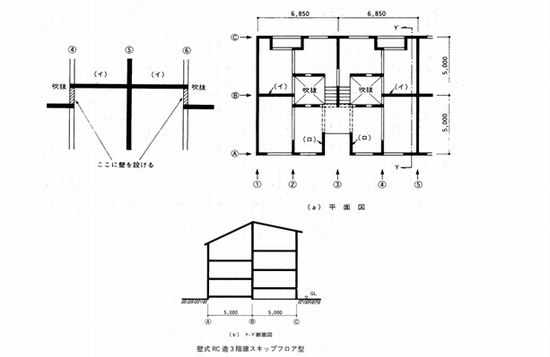

別添図(a)(b)のような3階建壁式鉄筋コンクリート造の設計について下記の事項をお教え下さい。

1)壁(イ)は吹抜けがあるため各階の項部に壁梁を入れることができません。この時、壁(イ)は耐力壁とは認められないでしょうか。また、壁梁のない状態で壁(イ)を耐力壁として認めてもらうために左下に示す方法ではだめでしょうか。

2)壁(口)は、======の壁梁を入れることにより耐力壁と認められますか。

3)スキップフロアの壁式構造を設計するのは初めてなのですが、構造設計上注意するところ(特に層の考え方)があれば教えて下さい。

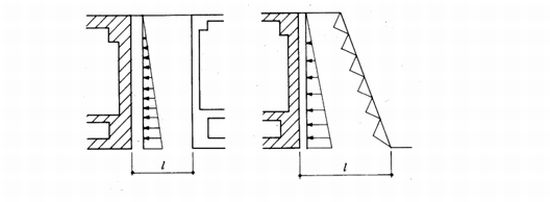

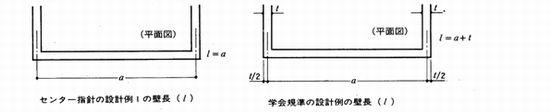

日本建築センターの「壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針」(1984年版)の設計例1“現場打ち壁式鉄筋コンクリート造2階建住宅(p.75?104)によれば、壁量算定時の壁長は直交壁位置の心々距離を規準に算定しています(p.85.4.壁量の算定3)。一方、日本建築学会の壁構造関係設計規準中の「壁式鉄筋コンクリート造設計規準」の設計例(p.261?304)によれば、壁長は見付け長さを基本として算定しています。壁量がぎりぎりの場合は、前者によれば不適格、後者によれば適格になる場合があります。どちらが正しいのでしょうか。

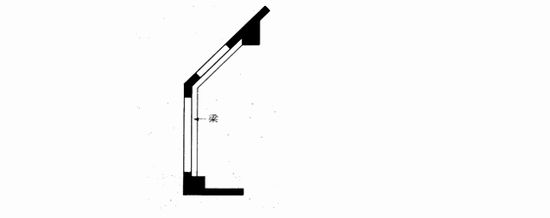

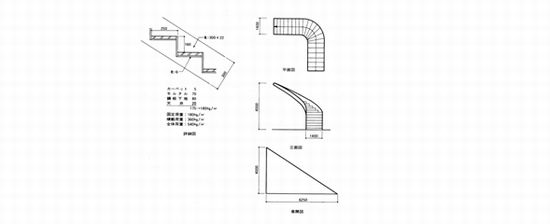

図に示すような、直角に折れ曲がった階段を計画しています。この場合のササラプレートの応力計算方法をご教示下さい。ただし、剛床でないため両側のササラプレートは、両端部がピン支持の場合を考えています。

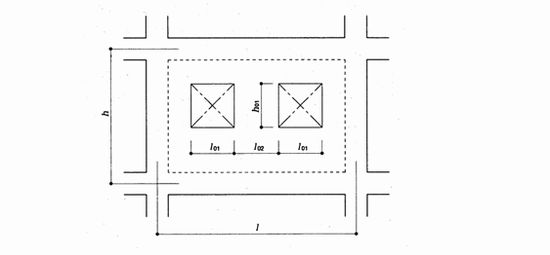

2つの開口部をもつフレームの開口周比を検討する場合、h0、l1の計算で開口部を下記の1にするか2にするかはl02の距離で判定すると思いますが、l02の判定長さの境界長さをどれくらいに考えたらよいでしょうか。耐性評価時の場合と壁量AW、Ac検討時の場合の2つについて教えて下さい。

1. 2×(l0×h01) : 2つの窓の合計で考える

2. h01×(l01+l02+l01) : 2つの窓を1つに考える

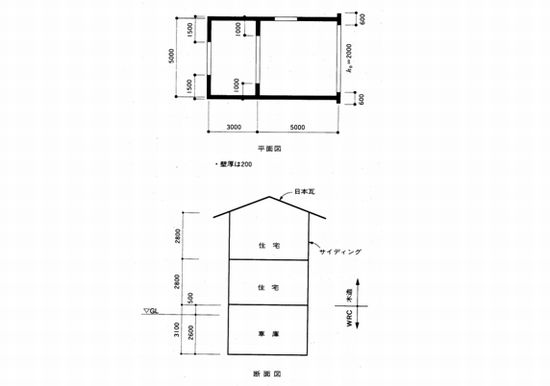

日本建築センター「壁式鉄筋コンクリート造設計施工指針」の第6章耐力壁.二のただし書により、地下1階WRC、地上2階木造の建築物は地下階としての壁量規定を満足しなくてもよいとあります。担当行政庁に問い合わせたところ、地下階としての壁量を満足させなければ、実験によるか、またはそれと同等の構造計算が必要であり、建築センターの評定を受けるようにとのことでした。そこで、図のような建物の場合、どのような構造計算を行えば、構造耐力上安全であることが確かめられたといえるのでしょうか。よろしくご教示下さい。

壁式鉄筋コンクリート造で上下階の耐力壁が水平にずれる場合は、どの程度ならば許容されるのでしょうか。両端部の壁の厚さを増したり、ずれ間の床厚を増して壁梁として水平せん断を受けもたせた場合、構造的には成り立つように思うのですが、いかがでしょうか。