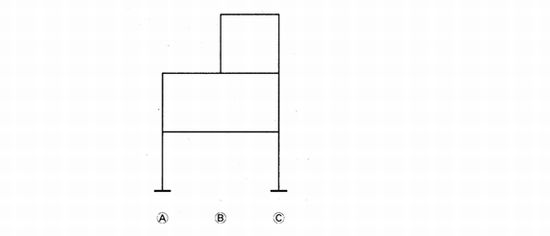

図のような、いわゆる丘柱となる場合の柱脚(3F-B通り)の取扱いについて、S造の時に剛接合とする方法がありましたら、その取合い方法をご教示下さい。また、半剛接とする場合も同様にご教示下さい。半剛接とする場合は、その剛度(t・m/rad)の算定方法についてもご教示下さい。

圧縮材の端部接合部にボルトを用いたとき、ボルト穴欠損を考慮しないのは、どのような理由によるものなのでしょうか。また、トラスの圧縮を受ける部材が単一山形鋼からなり、その一方の脚が、GPLにより接合されている時、偏心圧縮材となりますが、引張材のように有効断面積を用いず、全断面有効としてよい理由はなぜですか。以上、2点についてご教示下さい。

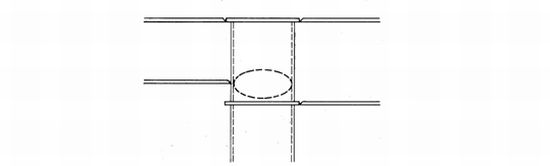

図のような鉄骨造のBOX柱と梁との接合部において、○部分にスチフナ等を通常配置するものですが、施工性において多少困難を有する場合など、スチフナを抜くには、いかような検討をすればよいのでしょう。

柱梁の接合をピン接合にした場合、温度変化や水平力に追従させるためにルースホールを設けることがあります。この時、以下の質問にお答え下さい。

1.接触面を滑りやすくする方法

2.ボルトの締め具合、緩み止め、滑動させるための配慮

3.ルースホールの寸法

4.特に、梁にクレーンガーダーのような大きな荷重がかかる場合と一般の屋根・床が載る場合とでは違うのでしょうか。

よろしくご教示下さい。

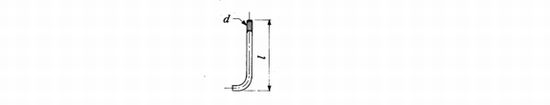

鉄骨建物の柱脚に使用するJIS B1178基礎ボルトのL型アンカーの使用についての適否とその理由(根拠)をご教示願います。また使える場合は必要定着長さと、その定着長さの計測位置(コンクリート打設面よりどこまで)とご教示下さい。適用する建物は、下記のものを考えています。

・鉄骨造2階建共同住宅

・延べ面積600?程度

・基礎コンクリートはFc180kg/?

・柱脚はピン柱脚

・使用したい理由:基礎、地中梁配筋後のアンカーセットのため、J型アンカーでは、鉄筋と干渉して施工しづらい。

S造柱脚アンカーボルトのアンカー板の計算方法をご教示下さい。アンカー板・アンカーアングル・アンカー梁等で引抜きに抵抗できるといった表現しかなく、具体的な検討方法がわかりません。

角形鋼管の柱脚部(べースプレート、アンカーボルト)を全許容応力で設計したサイズごとの(□-200×200、□-300×300?)一覧表の参考資料等がありましたら教えて下さい。柱脚ピンと剛の2つについてお願いいたします。

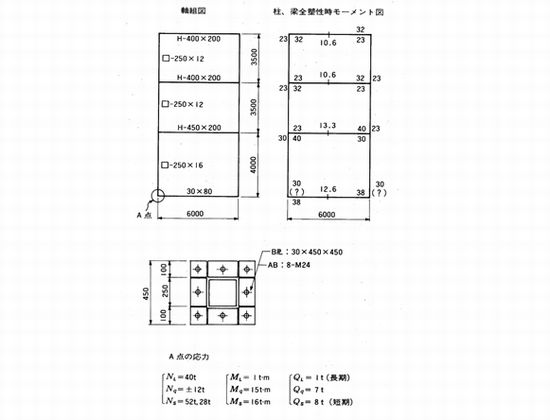

図のようなS造3階建(柱脚部露出柱脚固定)の保有水平耐力を計算する時、柱脚部は、柱の塑性モーメントとアンカーボルトおよびべースプレートの塑性モーメントの小さいほうを使っていますが、アンカーボルトとベースプレートの塑性モーメントの算出方法はどのようにすればよいのでしょうか。

日本ツーバイフォー建築協会「枠組工法建築物構造計算指針(以下指針)」を参考に、設計を考えていますが、以下の点についてご教示下さい。

1)楯や床根太のとり方によって、抵抗パターンが違うように思われますが、補正の必要はないのでしょうか。また、壁高の異なる場合の補正はいかがでしょうか。

2)降伏耐力、終局耐力、弾性耐力、保有耐力の関係がいま一つはっきりしません。降伏耐力=終局耐力=保有耐力と考えてよいのでしょうか。

3)偏心のある場合でも、補正したせん断力が、1.5x200α/以内(変形するが壊れない)なら、よいと考えてよろしいでしょうか。

自宅を取り壊して新築しようと思います。工事期間中の仮住まいとして近隣の空家を現状のまま借りる際、後日トラブルにならないためにどのような契約を交わすべきでしょうか。

最近の建物はシーリングにより各所の防水性を保っていますが、すべてがシーリングに頼りすぎている傾向があります。また、特に今は変成シリコーンの使用が多いのですが、このシーリング材の劣化が目立つようです。せめて水平面で5年、壁面で10年はもたせたいのですが、使用箇所に応じた材料や保護の方法などについてご教示下さい。

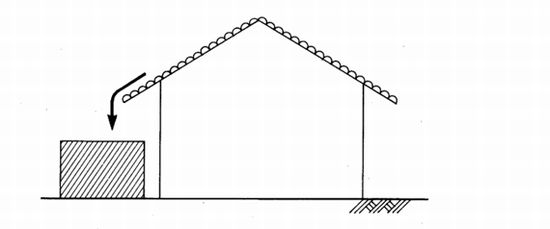

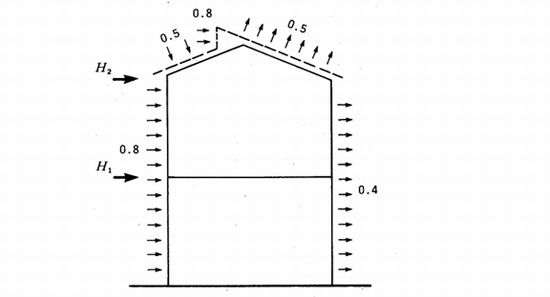

鉄骨造の風圧力の分担について質問致します。図のような形状の場合、風力係数は図の値を採りますが、応力計算(変形法による)をする場合、図のような節点荷重としてよいでしょうか。あるいは屋根も含め等分布荷重とすべきでしょうか。

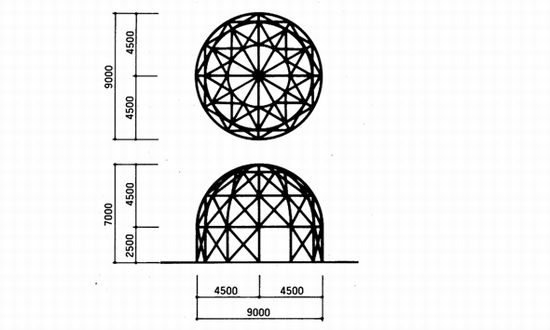

図に示すような円筒形に半球ドームがのる閉鎖形の建物の風力係数の取り方についてご教示下さい。なお、構造は鉄骨造で主フレームは柱脚および棟をピンとした3ヒンジアーチとしています。

地震地域係数(Z)に関して、Z=0.8の中に「鹿児島県(名瀬市および大島郡を除く)」とありますが、名瀬市および大島郡は、Z=1.0となるのでしょうか。仮にそうならば、鹿児島県と沖縄県の県境でZに0.3も差があることになりますが、どのような考え方から数値が規定されたのでしょうか。

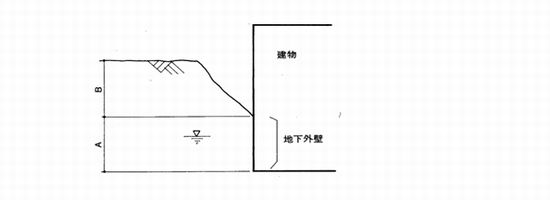

図のように、建物外周の地盤が傾斜している場合の地下外壁に作用する土圧(静止土圧)・水圧の求め方を教えて下さい。ただし、地下水位面は、一般的な場合を想定して図のA部分にあるものとします。

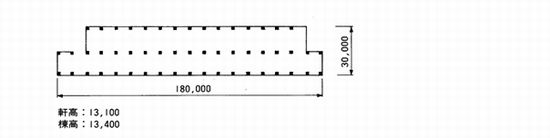

図のような、縦180m、横30mの平屋建工場を建設しました。用途はカラー鉄板焼き付け工場で、塵や虫を嫌うため密閉状態で稼働しています(床と天井面温度差は20℃程度あります)。

1.上記の状態において稼働後間もなく、ブレース材に圧縮力が働いて座屈し円弧上に変形が生じたために、2次設計による必要保有水平耐力に必要なブレース材を残し、ひずみの大きいブレース(特に端部ブレース)から圧縮側をルースホールとし圧縮力を負担させないようにしましたが、施工法として適切な処置をご教示下さい。

2.ブレース材に圧縮力が働いた原因として考えられるのは、

・建方時の誤差による変形が残存ひずみとなり複雑な建物の動きを引き起こしている可能性も考えられる

・鉄骨の温度膨張応力による伸びの可能性も考えられる

・上記の複合的要素も考えられる

これ以外に他の要因が考えられるのでしょうか。

3.恒久的処置として設計方針どおり必要なブレース耐力を確保するため、変形の少ない中央部のブレースをダブルにして補強したいと思いますが、構造的に問題はないでしょうか。以上、よろしくお願い申し上げます。

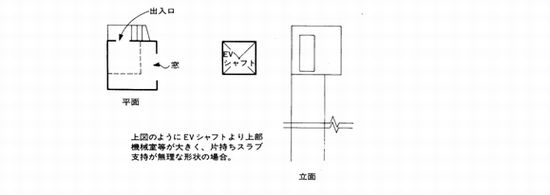

最近、PH塔(EV機械室、高架水槽置場等)で図のような形状を見かけますが、考え方および応力解法をご教授下さい。また、EVシャフト、階段等の長期圧縮応力度についてFc/10(特定分譲住宅)等がありますが、Fc/3では悪いのでしょうか。

日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」の「第5章耐震性の判定」の「5.2構造耐震判定指標ISO」で1.25≧CT・SD≧0.3となっていますが、CT・SD<0.3になった場合の対応について教えて下さい。

建物の固有周期に関して下記の点についてご教示下さい。

1.建物の鉛直方向の固有周期を略算で求める方法

2.地盤の卓越周期の測定方法

3.建物の水平方向の固有周期の測定方法

以上よろしくお願いいたします。

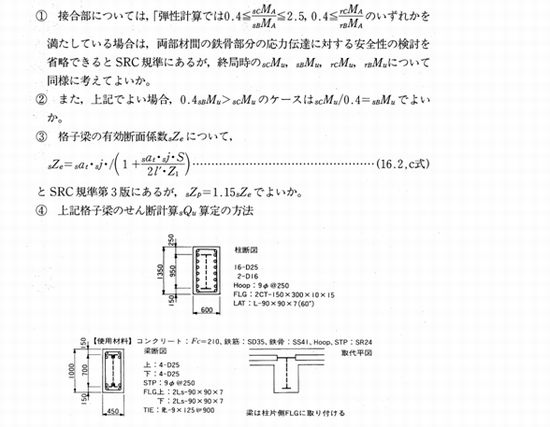

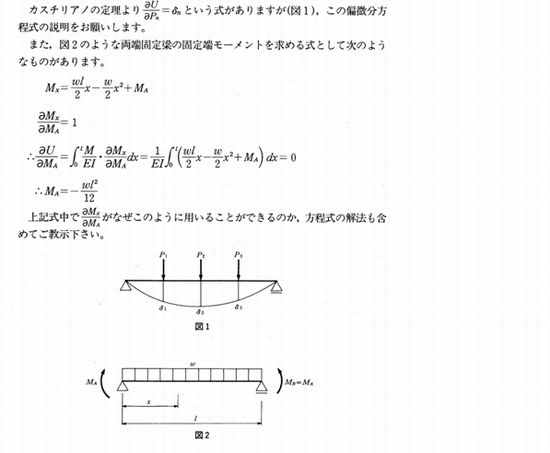

鉄骨造で床にデッキプレート合成床版(耐火認定1時間など)を用いたとき、以下の点についてご教示下さい。

1.大梁の剛度の増大率を純RCスラブのときより低減し、一般的には、片側スラブのときφ=1.25、両側のときφ=1.5としていますが、その理由を教えて下さい。

2.また、鉄骨の断面算定は合成梁としないで鉄骨のみの断面で行ったときのスタッドジベルの計算についてお知らせ下さい。この場合スタッドジベルは計算外として、デッキプレートの山・谷のピッチより床の大小、荷重の大小にかかわらず16φ@300程度もあればよいと思いますが、やはり不完全合成床版による計算程度は必要でしょうか。

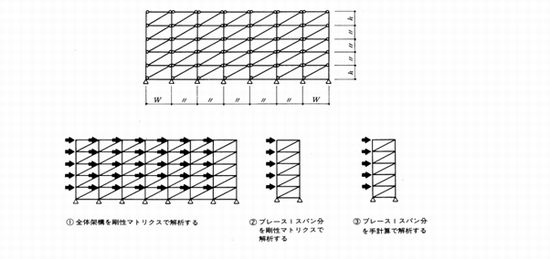

図のような鉄骨造ブレース架構の応力計算にあたり、1、2、3のいずれの方法で計算すべきでしょうか。なお、架構は均等スパンで、各節点の水平力は同一であるものとします。1と2および3では、応力にかなりの違いが現れますが、いかがなものでしょうか。

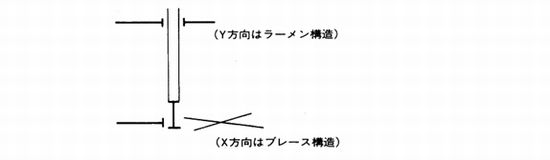

S造柱のランク判定についてご教示をお願いいたします。図のような架構で、細幅系の柱を採用した場合、幅厚比よりFDとなり保有耐力算定時Ds=0.40?0.50となってしまいますが、ラーメン方向だけでなくブレース方向にも適応されるのでしょうか。

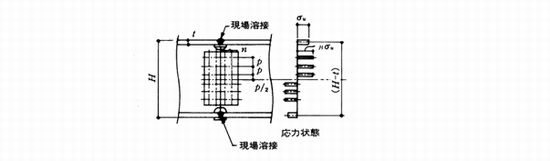

図のような継手について、一次設計においては、溶接低減を伴ったフランジのみの許容応力で検討を行っています。保有耐力接合については、不足モーメントをウェブに負担させてウェブは、モーメントおよびせん断力を負担するとして、高力ボルト、継手板、梁材の検討を行っています。しかし、現場溶接の破断耐力を低減する(0.9)とした(ビルディングレター)場合の保有耐力接合計算についてご教示下さい。

Ds=0.4としての二次設計しか方法がないのですか。

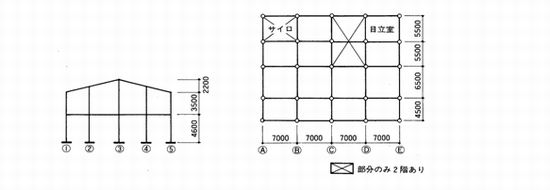

図に示すように、木材チップやオガクズのサイロと目立室のみを2階に設けた製材工場の計画をしていますが、以下の点についてご教示下さい。

1.サイロ部分の積載荷重としては、どの程度の荷重を考えればよいのでしょうか。

2.当初はサイロおよび目立室の部分のみに2階床が設けられますが、将来的にはA?Dフレームの間に2階の増築計画があります。このような場合、構造設計上、2階床をどのように考えればよいのでしょうか。

3.杭基礎で設計すると、杭長が右半分が10m、左半分が30mとなりますが、工場内に設置する機械は不同沈下による変形を嫌うということです。注意点があればご教示下さい。

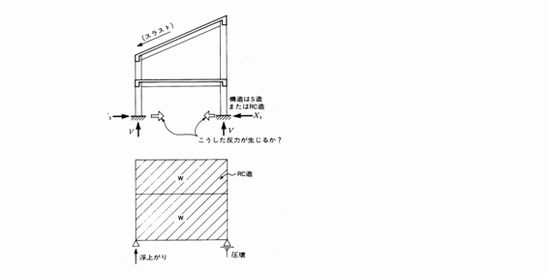

1.図のような片流れのフレームの場合、屋根勾配による長期荷重時のスラストを考える必要がありますか。ラーメン解析を行っても、Vと二次応力のX1しか出てきませんが、いかがでしょうか。

2.増分解析で保有水平耐力を計算したとき、基礎の浮上がりと圧壊がないと仮定すると、耐震壁はDランク(脆性)になりますが、浮上がり・圧壊の値をある程度決めるほうがよいのでしょうか。また、Dランクを回避するための壁筋を多く入れる必要がでることがありますが、やむを得ないのでしょうか。

3.耐震壁まわりの柱・梁は0.8%以上の主筋を入れることになっていますが、特に地中梁でせいの大きいもの(例えば50×300cm)でも0.8%は必要でしょうか。以上、よろしくご教示下さい。

図のような、壁式ラーメン構造9階建の建物を考えていますが、以下の点、よろしくご教示下さい。

1.X方向に小梁を2本設けた場合、Y方向壁にも一般の耐力壁と同じように、RC規準に沿った梁を設けたほうがよいか。

2.小梁を配置せずに一枚スラブとした場合、RC規準式で計算すると、C=25cmとなるが、Y方向の壁厚は18-20cmとスラブ厚と比較して薄いため、1.と同様な梁が必要か。

3.スラブをアンボンドPRC道として小梁を設けない場合、壁式ラーメンの適用範囲に入るか。

以上、よろしくお願いいたします。