壁式鉄筋コンクリート造の耐力壁について、1や2でも耐力壁と見なせるとのことですが、1の場合は左側に壁梁があるのでわかるのですが、2についてはその判断基準がよくわかりません。よろしくご教示下さい。

RCラーメン構造の耐震壁の中の梁について、梁型を設け梁主筋を配筋した場合、梁型部分のコンクリート断面積を階高について均し、壁厚さを割増したり、梁主筋を同じように均して壁の横筋比に算入して、構造計算をしてもよいのでしょうか。また、RCラーメン構造の耐震壁中の梁型については、中高層壁式ラーメン構造のセンター指針を満足すれば、梁型を設けなくてもよいのでしょうか。

耐震壁の保有水平耐力算出において、一次設計時の耐震壁剛性低下率βは関係しますか。また、耐震壁がせん断破壊したとき、これを曲げ破壊、または浮上がり破壊とするには具体的にはどのようにするのですか。よろしくご教示下さい。

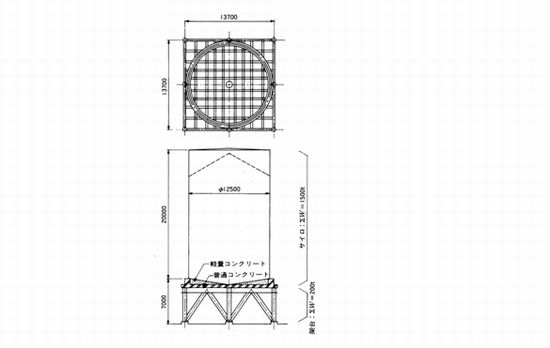

図のように鉄骨またはRC架台上に設置した鋼製サイロを計画していますが、このような構造物に対する耐震設計についてご教示下さい。

1.支持架台の耐震設計

2.サイロ本体の耐震設計

3.基礎設計に対し地震層せん断力の算出方法

土圧など水平力を受ける建物の水平抵抗安全率についてお尋ねします。学会の基礎指針1988年版p.19「直接基礎の設計チェックリスト」では、3倍の抵抗力をもたないと直接基礎としては不適切となっています。実際3倍の安全率は、かなり厳しいように思われますが、やはり指針にそって3倍はとるべきでしょうか。また、この3倍の根拠はあるのですか。よろしくご教示下さい。

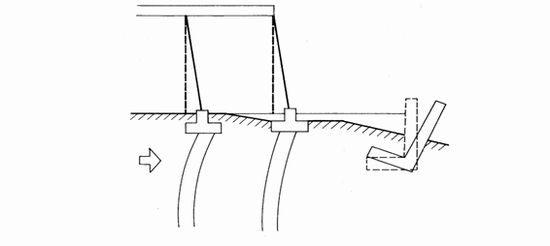

図のように最下層の支点以外に支点が存在するとき、ローラー支持としますが、ローラーのままだと最下層に水平力が集中してきます。したがって水平ばねを考慮したいのですが、そのばね定数の考え方・計算方法について、下の2通りの場合について、ご教示下さい。

1.直接基礎(独立基礎、べた基礎)

2.杭基礎

既製コンクリート杭の杭頭処理について、「プレストレストコンクリート杭の杭頭を切断した場合は、切断面から350mm程度プレストレスが減少しているので、設計図書により補強を行う」との記述が、公共建築協会の「建築工事施工監理指針」にありますが、具体的な検討方法がわかりません。よろしくご教示下さい。

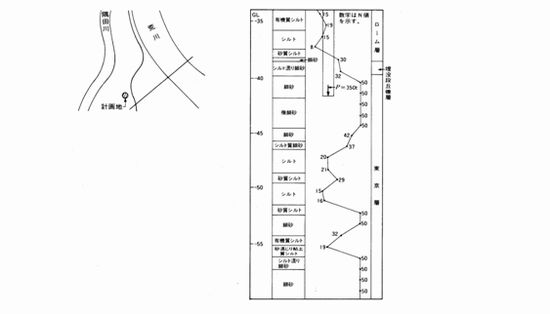

地質調査により図のような柱状図を得ました。建築構造設計指針により「杭の支持地盤を中間支持層とする場合の許容支持力の低減」を行う必要がありますか。実際は、局面摩擦力とシルト層までの応力を受ける面積の拡大により建物による増加応力は微小となり、シルト層のw値が大きいことより許容耐力>応力となり、また、この深さから圧密沈下のおそれはないように思われます。具体的な判別式があれば教えて下さい。

地震で岸壁がくずれて基礎が海面に1mほどずれた場合、柱はもりかえをして新しく入れ替えますが、曲がった杭(鋼管杭l=25.0m)を再利用できるのでしょうか。検討方法を教えて下さい。

東京都建築士事務所協会の建築構造設計指針の中に、杭径の5倍以上10倍以下の長さの杭については支持力を低減するとありますが、どのように低減すればよいのでしょうか。また、場所打ち杭のφ700に対して5倍をとると3.5mであり、これ以下の長さについては、直接基礎として扱うとありますが、3.5mでは既製杭φ350で径の10倍であるので枕として設計してもよいのでしょうか。

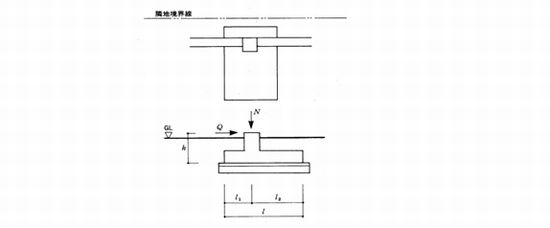

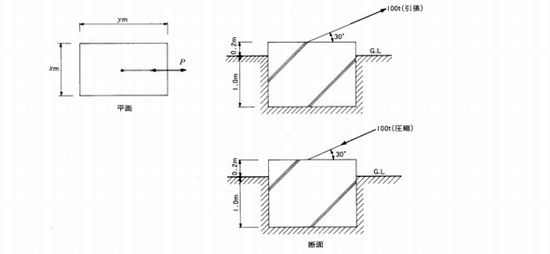

図のようなコンクリート基礎に、θ=30の向きに100tの力(圧縮と引張り)が作用するとき、x、yの長さをどの程度にすれば安全でしょうか。ただし、土の内部摩擦角が30°、摩擦係数を0.45とします。また、配筋計算はどのようにすればよいでしょうか。

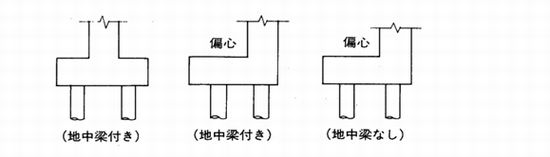

通常杭基礎のフーチングを設計するとき、下端筋は曲げとせん断力で配筋を計算していますが、上端筋は計算外でD13@400程度に配筋しています。上端にはせん断力は生じないのでしょうか。生じるなら、局長計算をしなくてはいけないと思いますが、いかがでしょうか。上端筋と下端筋を同じ配筋をした例も見たことがあります。例えば図のような杭を考えた場合、上端筋の計算が必要なのはどの基礎でしょうか。

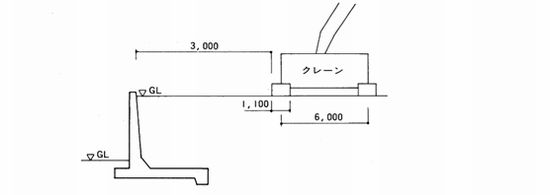

図のように、擁壁の近くに自走式クレーンを設置して、鉄骨の建方を行う場合の擁壁の設計について、お教え下さい。ただし、クレーンは、建方時は移動しないものとし、クレーン総重量250tで、キャタピラーの接地圧が1.1kg/c?とします。よろしくお願いします。

図のようなRCラーメン2スパンの建物を計画しました。A通年)はB、C通りよりも5.4m下方にあり、土圧を受けます。基礎条件は、A通りは布基礎、B、C通りは独立基礎としています。このとき、A通りの基礎は固定と考えましたが、A?B間の足元には地中梁はなく、短絡的に固定と考えてよいものか疑問です。また、C1には土圧壁が取りつき、1スパン分の土圧がすべてかかります。擁壁と同じように片持ちと考えると、C1の柱頭のモーメントは極端に大きくなります。また、地震時の解析では、土圧はどのように考えるのでしょうか。よろしくご教示下さい。

長期たわみの予測式とその係数K1、K2、K3の値がRC規準(1988)付13に紹介されていますが、どのように導かれたものなのか興味があります。係数を求める式なども含めて、ご教示下さい。

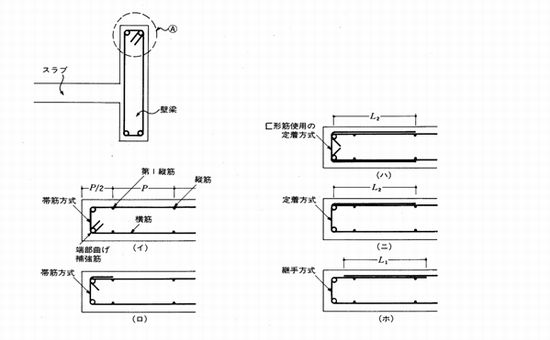

壁式鉄筋コンクリート構造の壁梁スターラップ形状について教えて下さい。下図のように腰壁も含め壁梁を考えた場合、Aの部分のスターラップ形状は、耐力壁の横筋の納まり(右図)に準じて(ロ?ホ)でもよいのでしょうか。上端はスラブ付きでないので、必ず(イ)のようにしなければいけないのでしょうか。

先日、現場で鉄筋工と話をしていていくつか疑問が生じたので質問させていただきました。回答のほどよろしくお願いいたします。

1)屋根スラブの出隅・大隅部の補強筋について屋根スラブの出隅・大隅部の補強筋について、5-D10、L=1500といった記載を見受けますが、スラブの厚さや配筋の種類によって補強方法を変える必要はないのでしょうか。また、5-D10、L=1500といった数値にはどのような根拠があるのでしょうか。

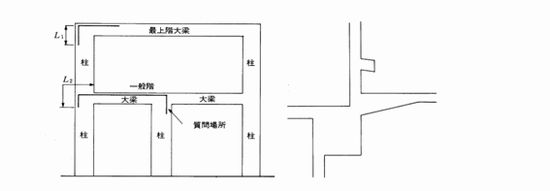

2)定着長さについて梁筋の定着長さは最上階か一般階が、また外端か内端かなどによって、L1、L2の違いやその長さの取り方がさまざまですが、どのような考えのもとでこのような違いが出てくるのでしょうか。その根拠についてご教示下さい。

また、図のように柱が中間階で終わってしまう場合や、大梁外側に立ち上がる外壁に段差スラブが取りつく場合などの定着はどのように考えればよいのでしょうか。

岡山県内に、RC造9階建で設計していますが、規模(高さ等)が、“20mを超え31m以下のものとなり、全層(全階)“純RC造で設計しています。設計方針として、近畿建築行政会議構造関係指導方針の中で「高層RC造建築物設計指導指針」(昭和56年改訂)に準じています。その中の第3項第1号の4内に「勇断力を肋筋又は帯筋で負担させる場合は、勇断補強鉄筋を溶接又は、同等品以上の耐力を有する構造とすること」とありますが、副フープ、副スターラップにおいても上記の指導指針を適用する必要があるのでしょうか。図のように135°フック(6t以上)では、耐力上問題があるのでしょうか。

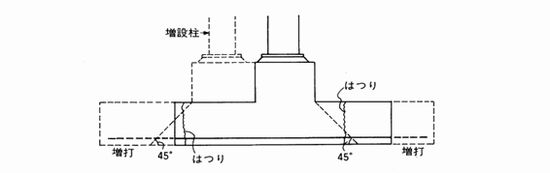

図のように、既設基礎(独立基礎)で、既設建物の柱に増築建物の柱を並べて増設する場合、べース筋・打増し方法等は、「新・建築構造問題快答集1」のp.82にある「増設柱の基礎」でわかったのですが、パンチング面が、打継ぎ面に入る場合の設計方法をご教示下さい。

・基礎は、既存のものを打増しする。

・べース筋・フープ筋等は、はつり取った後溶接する。

・はつり取った打継ぎ面に、頭付きスタッドでせん断を伝達できないか。

日本のように高いスランプのコンクリートを使う国は海外にはないとよく言われますが、なぜ日本だけがこのように高いスランプを用いるようになったのでしょうか。そのあたりの経緯について教えて下さい。

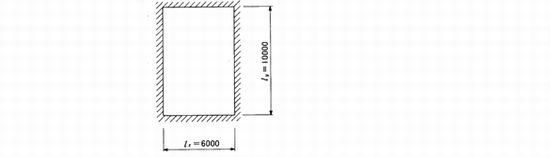

図のような大型スラブを用いた共同住宅を計画しています。たわみの目標値として、l/400かつ15mmを考えていますが、その検討方法(遮音性能や振動も含めて)をお教え下さい。また、これに関連すると思いますが、t=20cm以上の場合のひび割幅目標値より定まる引張応力度σtwはどのように求めればよいか、お教え下さい。

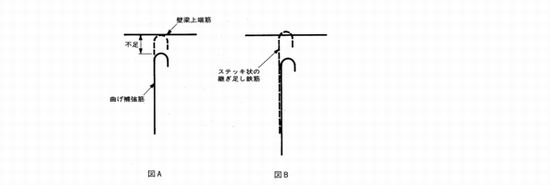

壁式鉄筋コンクリート造の最上階耐力壁の曲げ補強筋頭部の配筋について、ご質問いたします。

1.現場では、図Aのように壁梁上端筋に曲げ補強筋の上部フックがかぎ掛けされていない場合があるが、差し支えないか。

2.図Aのように施工された場合、内側耐力壁の曲げ補強筋の場合は、不足部分を図Bのようにステッキ状の鉄筋で継ぎ足ししてもよいか。

3.外側耐力壁の場合、壁梁上端筋を耐力壁最外端部に垂直にアンカーさせる方法でよいか。

以上、よろしくご教示下さい。

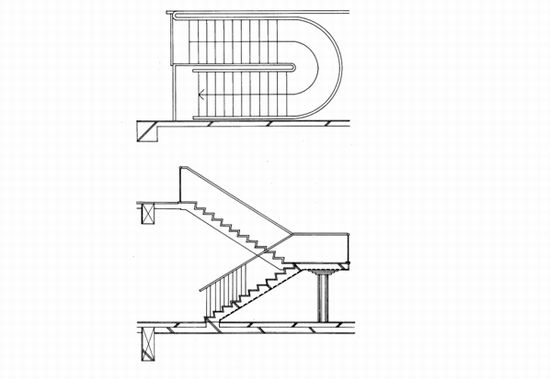

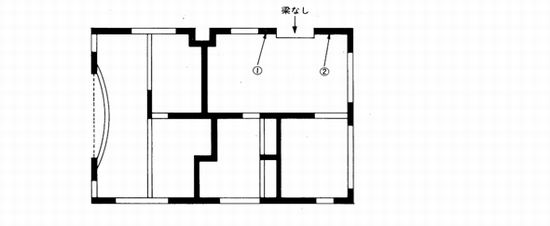

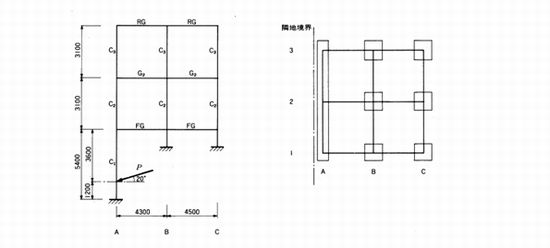

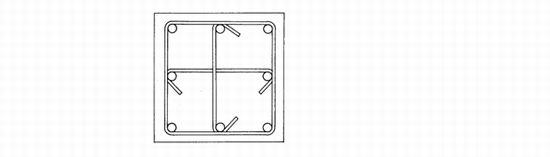

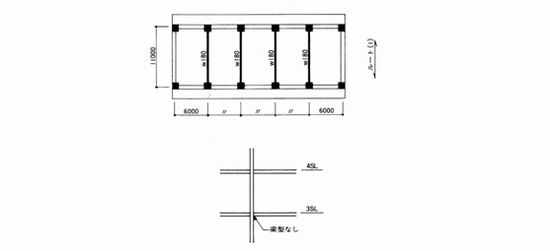

下図のようなRC造5階建の共同住宅を計画していますが、下記の点についてご教示ください。

1.戸境壁をW180とし、耐震壁付きの大梁(梁型)をなくすことはできるのでしょうか。こうした場合、「中高層壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針・同解説」の4-3のみの運用をしてもよいのでしょうか。

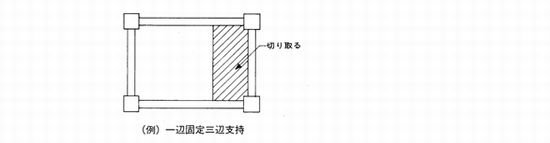

2.床版について、6.0×11.0mの一枚スラブ(版厚=20.0cm)としたとき、RC規準にのっとり、振動・たわみが規定内にあれば、可能でしょうか。

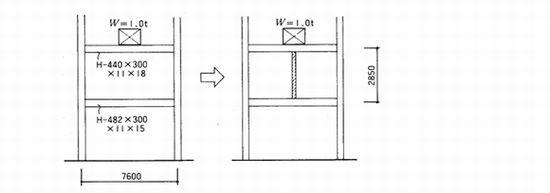

既存事務所ビル(S造、5階建)において、3階大梁のほぼ中央部分に、事務機器(約1.0t)を載せたところ、たわみが大きく現れてしまいました。そこで、3階大梁下に間柱を設置し、2階大梁と2層の梁での補強を考えています。そのときの問題点、検討方法、施工に当たっての注意点を教えて下さい。なお、たわみの大きさは、3階梁下耐火被覆のケイカル板ジョイントが2mmほどすいています。

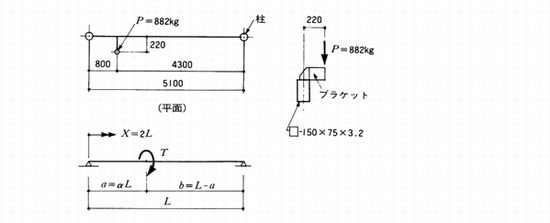

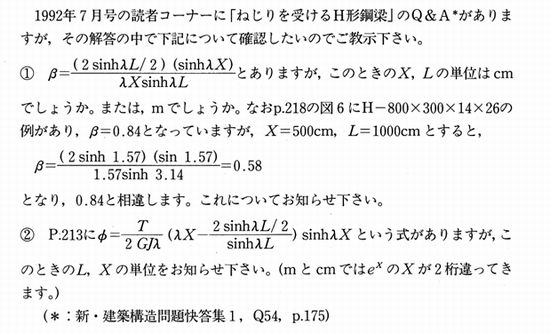

図のようなねじりを受ける梁について、新快答集1のQ54「ねじりを受けるH形鋼梁」で取り上げられていたLinの式を用いて計算してみましたが、λLが40を超えたり、βがきわめて小さな値になったりと、うまくいきませんでした。図のような問題を考える場合の留意点についてご教示下さい。