ラーメンの面内座屈長さについて質問します。

鋼構造座屈設計指針15章2節において、剛性分布あるいは柱軸荷重分布が不均等な門形骨組の面内座屈長さの算出方法が提案されていますが、左右の柱の長さが異なる場合の面内座屈長さ算出方法をご教示ください。

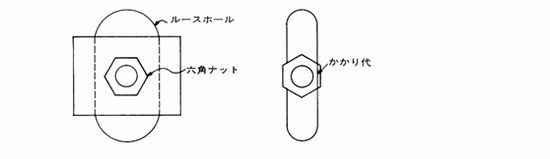

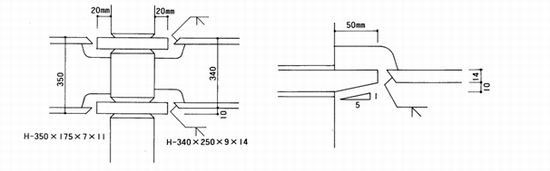

図のように通しダイアフラムの両端につく梁のせいが違う場合(例では、H340×250×9x14とH-350x175×7×11)、下側の通しダイアフラムと小さいせいの梁に、かなりの差がつくことがあります(例では10mm)。このとき、板厚が4mmを超えた場合、1/5のテーパーを付けると聞いていますが、テーパーの必要があるのでしょうか。あるいは、下図のようにテーパーを付けて施工するのでしょうか。

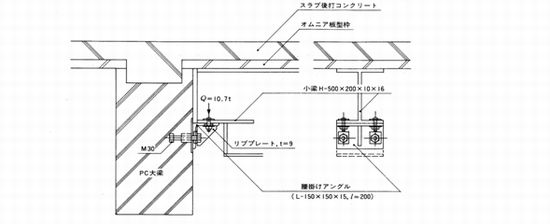

PC造大梁とS造小梁の接合について、図のような腰掛けアングルを用いた納まりを考えています。腰掛けアングルには、L-150×150×15を用い、補強材として9mmのリブを使う予定です。このような納まりの検討上の留意点等をご教示下さい。なお、小梁のせん断力としてはQ=10.7tを考えています。

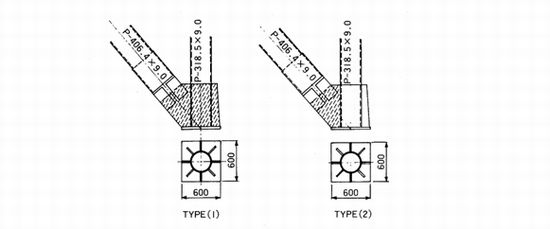

今までブレースのガセットプレートは、軽微なもの以外TYPE(1)のように、柱を割って直接べースプレートに力が流れるように設計してきましたが、先日ある現場にてTYPE(2)のような納まりの柱脚を見かけましたが、力の流れをどのように考えているのか、よくわかりません。このような設計をする場合の注意点も含めて、よろしくご教示下さい。

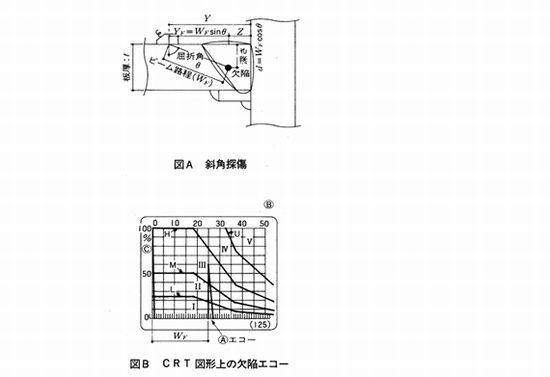

超音波探傷検査の見方に関する下記の1から5の項目についてご教示下さい。

1.図AのWFと図BのAの欠陥エコーとの関係

2.図AのZ、dの位置の割り出し方

3.図Bにおける、領域I?Vと、L、M、H、Uのラインの決め方

4.図BのAのエコーは、どの領域にあるとき欠陥となるのか

5.図BのBの数字の意味とCの%の意味

以上、学会規準やその他の参考書にあまり詳しい説明がないので、わかりやすくご教示願います。

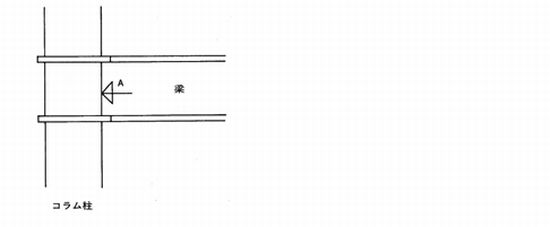

コラムと梁のウェブの溶接のとき、一般に超音波探傷試験を省略している場合が多いようですが、実際に試験を行ってみるとA部で溶接不良が見られる場合があります。また仕事で解体に立ち会う機会が多いのですが、やはりウェブのところで溶接の不良が多いようにも思います。フランジ部分が完全であればそれでよいものなのでしょうか。

鉄骨造の固定柱脚のアンカーボルトを短期応力で決定し設計したとき、保有耐力の計算に問題があるかどうかお知らせ下さい。柱の耐力以上の柱脚の設計を考えると大きいアンカーボルトとなり、そこまで必要となるのかどうか確認したいと思います。

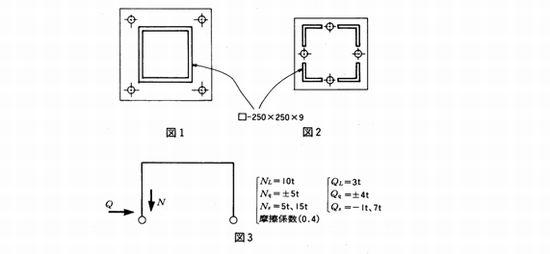

ピン柱脚を設計するのに図のような2つのやり方があると思いますが、図1のほうは、アンカーボルト・べースプレートの計算方法はわかるのですが、図2についてはアンカーボルト・べースプレートの計算方法がよくわがりません。よろしくご教示下さい。

建築基準法施行令第128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内の通路)に規定する建築物の規制の対象または対象外の解釈について、次のような疑義がありますのでご教示下さい。

1.同条第1項の規定では、主要構造部の全部または一部が木造の建築物で延べ面積が1、000?を超える場合に限り規制の対象としていること。

2.しかし、同条第2項(同一敷地内に2以上の建築物がある場合)の規定では、“耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1、000?を超えるものに限り規制を除かれているため、主要構造部にまったく木造を使用しない建築物(耐火構造または準耐火構造の建築物)でも、延べ面積が1、000?以下のものは規制の対象になること。

以上のことから、主要構造部にまったく木造を使用しない建築物(耐火構造または準耐火構造の建築物)について、同条第1項の規定では対象外とし、同条第2項の規定では延べ面積が1、000?以下のものに限り対象としているように条文は読めます。しかし、同条の趣旨は木造の建築物を対象とした規定であり、主要構造部にまったく木造を使用しない建築物(耐火構造または準耐火構造の建築物)は、同条第2項の規定においても対象外であるものと理解してよろしいでしょうか。

福岡市などでは、水の節水や再利用が普及しているように聞いています。再利用の一方法である中水道について、1.中水道の水質、2.設計の目安、3.コスト、4.安全性などその概要についてご教示下さい。

都市部における学校建築では、運動場の面積を確保するために、改築の際に、新校舎の屋上にプールを設置するケースがあります。このような場合の構造設計について、以下のことをご教示下さい。

1.地震時の水の挙動について、シミュレーションの報告があればご教示下さい。

2.構造設計に際しての留意点を一次設計と二次設計に分けてご指導下さい。

3.躯体とプール容器の緊結方法についてご教示下さい。

4.中廊下形式の学校建築ではり間方向を20m程度としたとき、1階をプールとして設計すると、経済比較はどのようになるでしょうか。1階中柱は栓抜けになります。はり間は1スパンのため構造種別は異なると思われますが、よろしくお願いいたします。